Sentenza Diarra: come la Corte UE cambia le regole FIFA sui contratti dei calciatori

È arrivata una nuova scossa dalle aule di Lussemburgo: la Corte di Giustizia dell’Unione Europea ha emesso una sentenza – la cosiddetta sentenza Diarra – destinata a riscrivere i rapporti tra calciatori e club. E non è affatto esagerato evocare la storica sentenza Bosman: ci troviamo di fronte a un cambiamento che potrebbe segnare un prima e un dopo nel calcio europeo.

A pochi giorni dall’apertura della finestra di calciomercato straordinaria riservata ai club qualificati al Mondiale per Club, il sindacato internazionale dei calciatori professionisti, FIFPRO, ha sganciato una notizia destinata a riecheggiare ben oltre l’estate: in forza della recente sentenza della Corte di Giustizia dell’Unione Europea sul caso Lassana Diarra, i calciatori possono ora rescindere unilateralmente il proprio contratto senza timore di sanzioni sportive o disciplinari. È una rivoluzione giuridica e sportiva che rischia di riplasmare l’intero ecosistema del calcio professionistico.

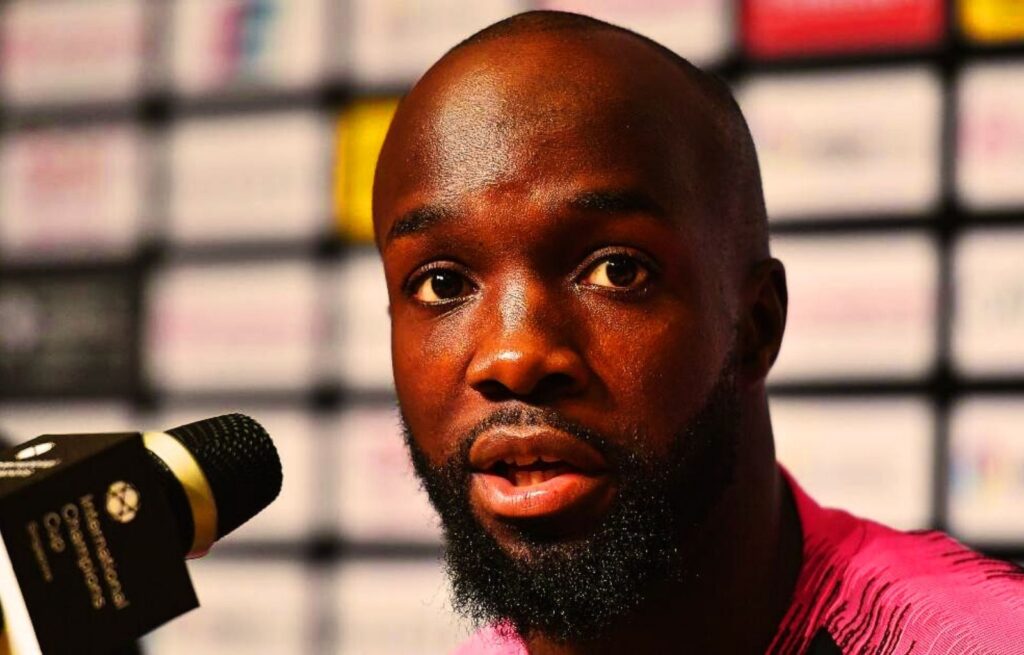

Il precedente Diarra: dal Lokomotiv Mosca alla CGUE

La vicenda ha origine nel 2014, quando Lassana Diarra, allora al culmine della sua carriera, decise di rompere il contratto con il Lokomotiv Mosca a causa di una drastica riduzione dello stipendio. La reazione del club fu durissima: Diarra venne squalificato e costretto a restare fermo per mesi, in attesa di un nuovo tesseramento. L’ex centrocampista francese, con il sostegno del sindacato francese UNFP e di FIFPRO, decise di portare la questione davanti alla giustizia europea.

Dopo un lungo iter, la Corte di Giustizia dell’UE gli ha dato ragione, riconoscendo che le regole FIFA allora in vigore violavano il principio della libera circolazione dei lavoratori e i fondamenti del diritto contrattuale europeo. Il cuore della sentenza risiede in una constatazione tanto semplice quanto dirompente: non può esistere un sistema che punisce in maniera asimmetrica la rescissione contrattuale da parte dei lavoratori, quando i datori di lavoro (cioè i club) conservano invece margini molto più ampi.

Le reazioni della FIFPRO e l’ombra lunga della Bosman

Nel documento pubblicato a ridosso dell’apertura del mercato estivo, FIFPRO ha spiegato in dettaglio le conseguenze della sentenza Diarra, chiarendo che la vecchia nozione di “giusta causa” non potrà più essere utilizzata per ostacolare il diritto dei calciatori di porre fine al contratto. Gli indennizzi, se dovuti, dovranno essere calcolati secondo criteri proporzionati e nel rispetto della legislazione nazionale, ma il principio è stabilito: il calciatore è un lavoratore, non una proprietà.

Il paragone con la sentenza Bosman del 1995 non è solo suggestivo. Anche allora fu una Corte – e non un legislatore – a intervenire per spezzare un meccanismo oppressivo, garantendo libertà di movimento ai calciatori svincolati. Oggi, con Diarra, l’Unione Europea riafferma la sua vocazione regolatrice anche nel mondo del calcio, non come imposizione burocratica, ma come applicazione dei diritti fondamentali.

Contrattazione collettiva o deregulation?

FIFPRO, pur consapevole della portata dirompente della pronuncia, ha ribadito che l’obiettivo non è il caos normativo. Il comunicato parla chiaro: serve una nuova architettura dei trasferimenti fondata sulla contrattazione collettiva. In assenza di regole condivise e negoziate, si rischia che il mercato sia governato soltanto dalla forza contrattuale degli agenti più spregiudicati e dei club più ricchi, generando nuove disuguaglianze.

Nel breve termine, è probabile che siano le grandi stelle a trarre il massimo vantaggio da questa nuova libertà, potendo utilizzare la minaccia della rescissione per rinegoziare condizioni o forzare trasferimenti. Ma nel medio periodo, i benefici più duraturi potrebbero riguardare i calciatori delle serie minori e i lavoratori meno tutelati del sistema calcio, spesso vittime di abusi contrattuali o di ritardi nei pagamenti.

Cosa cambia per il calcio europeo

Nel concreto, la sentenza mette in discussione anche il principio delle commissioni di trasferimento come elemento del salario “indiretto” del calciatore. Da ora in poi, quei valori non potranno più essere utilizzati per calcolare l’indennizzo in caso di rottura del contratto, con un impatto potenziale sui bilanci e sulla sostenibilità delle operazioni di mercato.

I club europei sono dunque chiamati a rispondere con lucidità a questa nuova fase: non con resistenze corporative, ma con intelligenza strategica. I regolamenti FIFA, nel loro assetto attuale, non sono più compatibili con il diritto europeo. Meglio farsene una ragione prima che a decidere siano – ancora una volta – i tribunali.

Verso un nuovo modello europeo?

Se la politica europea vuole davvero contare anche nel campo dello sport professionistico, non può limitarsi al ruolo di giudice di ultima istanza. È tempo che l’Unione costruisca una propria agenda per il calcio professionistico, capace di coniugare libertà individuale, giustizia contrattuale e sostenibilità economica. La sentenza Diarra è un’occasione: per ripensare, insieme, il futuro di uno degli sport più globali del nostro tempo.