Le parole di Mario Draghi al vertice di Coimbra

Tra il 13 e il 15 maggio 2025 nella città portoghese di Coimbra si è tenuto l’annuale Vertice COTEC. A prendere la parola nella sessione del 14 maggio è stato l’ex Presidente del Consiglio italiano Mario Draghi. Il suo intervento, secondo noi de L’Europeista, assume portata storica. Ricalcando il suo Rapporto sulla Competitività, Mario Draghi lancia un appello alla coesione europea, concentrandosi su tre obiettivi a cui aspirare: de-regolamentazione, autonomia strategica e abolizione dei privilegi di posizione con definitivo sblocco della capacità di crescita europea.

Riportiamo l’intervento integrale:

Discorso integrale di Mario Draghi:

Signore e signori, sono particolarmente onorato da questo invito a riflettere insieme sulle sfide per l’Europa derivanti da questo periodo di profondi cambiamenti nel commercio e nelle relazioni internazionali.

Questi cambiamenti sono in atto da diversi anni e la situazione aveva iniziato a deteriorarsi già prima dei recenti sconvolgimenti tariffari. Finora, la frammentazione politica interna e la crescita lenta hanno ostacolato una risposta europea efficace.

Ma gli eventi recenti rappresentano un punto di rottura. Il vasto ricorso ad azioni unilaterali per risolvere controversie commerciali, insieme alla definitiva delegittimazione del WTO, hanno minato l’ordine multilaterale in un modo difficilmente reversibile.

Per essere una grande economia, l’UE è altamente aperta al commercio.

Il rapporto da ricalibrare con gli Stati Uniti

Quasi un quinto del nostro valore aggiunto totale proviene dalle esportazioni, il doppio rispetto agli Stati Uniti. Più di 30 milioni di posti di lavoro sono sostenuti dalle esportazioni, circa il 15% dell’occupazione. E registriamo anche un ampio surplus delle partite correnti di circa il 3% ogni anno, il che implica che – in termini netti – assorbiamo domanda dal resto del mondo.

Questa apertura aumenta notevolmente l’esposizione della nostra crescita e occupazione alle azioni di policy dei nostri partner commerciali e a cicli politici che hanno origine al di fuori dell’Europa. E la nostra principale esposizione è verso gli Stati Uniti.

Siamo esposti direttamente, poiché gli Stati Uniti sono il nostro maggiore mercato di esportazione, con oltre il 20% delle nostre esportazioni di beni che attraversano l’Atlantico.

E siamo esposti indirettamente, poiché gli Stati Uniti sono la principale fonte di domanda per i nostri partner commerciali. Ciò significa che se la domanda statunitense vacilla, anche le importazioni dei nostri partner dall’Europa vacilleranno. Le analisi della BCE mostrano che, in caso di shock al PIL degli Stati Uniti, questi effetti indiretti sull’area dell’euro superano in realtà gli effetti diretti.

Le recenti azioni dell’amministrazione statunitense avranno certamente un impatto sull’economia europea. E anche se le tensioni commerciali dovessero diminuire, è probabile che l’incertezza persista e agisca come un vento contrario per gli investimenti in tutto il settore manifatturiero dell’UE.

Ora, dovremmo chiederci come mai siamo finiti nelle mani dei consumatori statunitensi per guidare la nostra crescita. E dovremmo chiederci come possiamo crescere e generare ricchezza da soli.

Realisticamente, non possiamo diversificarci dagli Stati Uniti nel breve periodo. Possiamo e dovremmo cercare di sbloccare nuove rotte commerciali e far crescere nuovi mercati. Ma qualsiasi speranza che un’apertura al mondo possa sostituire gli Stati Uniti è destinata a essere delusa.

Gli Stati Uniti rappresentano quasi due terzi del deficit commerciale globale di beni. Le altre due maggiori economie – Cina e Giappone – registrano anch’esse persistenti surplus delle partite correnti. Dovremo quindi raggiungere con gli Stati Uniti un accordo che ci lasci aperto un accesso.

Nel lungo periodo, tuttavia, è un azzardo credere che torneremo alla normalità nel nostro commercio con gli Stati Uniti, dopo una rottura unilaterale così importante in questa relazione – o che nuovi mercati cresceranno abbastanza velocemente da colmare il divario lasciato dagli USA.

Se l’Europa vuole davvero essere meno dipendente dalla crescita degli Stati Uniti, dovrà produrla da sé.

Superare il passato quadro macroeconomico

La prima azione che dobbiamo intraprendere è cambiare il quadro di politiche macroeconomiche che abbiamo progettato dopo la grande crisi finanziaria e la crisi del debito sovrano.

Fino ad allora, l’UE aveva avuto una posizione delle partite correnti sostanzialmente equilibrata e una domanda interna adeguata. Ma di fronte alle conseguenze di queste crisi – una ripresa lenta e un alto debito pubblico – i governi hanno cercato di riorientare l’economia verso i mercati mondiali e importare domanda dall’estero.

Il quadro aveva tre elementi principali.

Il primo era una politica fiscale restrittiva. Dal 2009 al 2019, la posizione fiscale complessiva nell’area dell’euro, corretta per il ciclo, è stata in media dello 0,3%, rispetto al -3,9% negli Stati Uniti. La principale vittima di questo consolidamento sono stati gli investimenti pubblici, che sono scesi di quasi un punto percentuale come quota del PIL e non hanno recuperato i livelli pre-crisi fino alla pandemia.

Il secondo elemento era rappresentato da un’attenzione alla competitività esterna più che alla produttività interna.

Dal 2000, la crescita annuale della produttività del lavoro nell’UE è stata solo la metà di quella degli Stati Uniti, causando un divario di produttività cumulativo di 27 punti percentuali nell’intero periodo. Ma invece di cercare di invertire la tendenza della produttività, abbiamo costruito le nostre politiche del lavoro in modo da adattarle ad essa.

Soprattutto dopo le crisi, abbiamo fatto uno sforzo deliberato per reprimere la crescita dei salari in modo da aumentare la competitività esterna. I nostri salari reali non sono riusciti a tenere il passo nemmeno con la nostra lenta produttività, mentre i salari reali negli Stati Uniti sono aumentati di 9 punti percentuali in più rispetto ai salari nell’area dell’euro nello stesso periodo.

Questa repressione salariale ha frenato i consumi e ha rafforzato il colpo alla domanda interna causato dalla politica fiscale restrittiva. Prima del 2008, la domanda interna nell’area dell’euro cresceva circa allo stesso ritmo degli Stati Uniti. Da allora, la domanda interna negli Stati Uniti è cresciuta a un ritmo più che doppio.

Il terzo elemento è consistito essenzialmente nel rinunciare allo sviluppo del mercato interno come fonte di crescita.

Le regole non sono state applicate, i procedimenti d’infrazione sono diminuiti del 75% dopo il 2011. E si sono fatti pochi progressi nell’abbassare le barriere interne nei servizi. Sorprendentemente, le barriere esterne nei servizi sono diminuite più velocemente di quelle interne, reindirizzando la domanda al di fuori dell’UE.

Questo contesto ha portato a una depressione dei tassi di rendimento per gli investitori, e il capitale è stato spinto fuori dall’UE alla ricerca di opportunità. Dal 2015 al 2022, le grandi società quotate europee hanno avuto un tasso di rendimento sul capitale investito di circa 4 punti percentuali inferiore rispetto ai loro omologhi statunitensi.

La ricetta: investimenti e abbattimento delle barriere interne

Recenti rapporti commissionati dalla Presidente della Commissione Europea e dal Consiglio Europeo forniscono una tabella di marcia per un nuovo quadro di policy. Tra le varie indicazioni, propongono investimenti più elevati e lo smantellamento delle barriere che ostacolano il funzionamento del mercato interno.

Queste misure sono auto-rafforzanti.

Investimenti più elevati possono generare un forte impulso alla domanda interna, compensando qualsiasi vento contrario proveniente da una domanda statunitense più debole. Barriere interne più basse aumenteranno l’elasticità dell’offerta, contribuendo a mitigare le pressioni inflazionistiche che derivano da maggiori investimenti – soprattutto se il commercio mondiale diventa più frammentato.

Parallelamente, un mercato unico ben funzionante aumenterà la crescita della produttività, innalzando i tassi di rendimento e attirando più investimenti privati. E ciò porterà a sua volta a salari e consumi più elevati, sia per compensare la maggiore produttività, sia perché un mercato interno forte significa un minor focus sulla competitività esterna.

Per finanziare l’aumento degli investimenti, tuttavia, l’Europa si affida principalmente ai bilanci nazionali.

L’UE ha recentemente riformato le sue regole fiscali per consentire maggiori investimenti, oltre ad attivare la clausola di salvaguardia per facilitare maggiori spese per la difesa. Ma finora solo 5 dei 17 paesi dell’area dell’euro – che rappresentano circa il 50% del PIL – hanno optato per un periodo di adeguamento esteso secondo le nuove regole. E diversi paesi hanno indicato che non utilizzeranno la clausola di salvaguardia a causa della mancanza di spazio fiscale.

Il che sottolinea che, quando il debito è già elevato, esentare dalle regole fiscali determinate categorie di spesa pubblica può sì dare risultati, ma solo fino a un certo punto.

In questo contesto, l’emissione di debito comune dell’UE per finanziare spese comuni è una componente chiave della tabella di marcia politica. Può garantire che la spesa aggregata non risulti insufficiente. E può garantire – soprattutto per la difesa – che maggiori spese avranno luogo in Europa e che contribuiranno all’efficacia operativa e a una crescita economica più elevata di quanto avverrebbe altrimenti.

Inoltre, l’emissione di debito comune fornirebbe l’”anello mancante” nei frammentati mercati dei capitali europei, ovvero l’assenza di un asset sicuro comune. Ciò contribuirebbe a rendere i mercati dei capitali più profondi e liquidi, creando un circolo virtuoso tra tassi di rendimento più elevati e maggiori opportunità di finanziamento.

Nel complesso, questa tabella di marcia aumenterebbe la nostra crescita e, al contempo, dimostrerebbe che siamo in grado di produrre ricchezza per i nostri cittadini al nostro interno.

La nostra storia recente ci rende credibili nell’attuare un simile programma?

Si dice spesso che “l’Europa avanza solo in caso di crisi”. Ma a dire la verità la nostra crisi è iniziata quasi vent’anni fa.

È in quel periodo che la costruzione geopolitica creata dopo la Seconda Guerra Mondiale, e che aveva raggiunto il culmine con la caduta dell’Unione Sovietica, ha iniziato a sgretolarsi. Ed è in quel periodo che abbiamo iniziato a restare indietro sul fronte dell’innovazione globale e della tecnologia. Da allora in poi, però, per la maggior parte del tempo abbiamo ignorato tutti i segnali.

L’energia

Consideriamo l’energia. Le nostre importazioni di gas dalla Russia hanno continuato a crescere anche dopo la sua invasione della Crimea, e ben oltre la fase in cui l’ostilità di Putin verso l’Occidente e l’UE era ormai stata ampiamente dichiarata.

Abbiamo pagato un prezzo elevato quando il gas è stato tagliato, perdendo più di un anno di crescita economica, e ora stiamo cercando di accelerare la transizione verso le energie rinnovabili per rafforzare la nostra indipendenza energetica. Ma questo richiede una trasformazione fondamentale del nostro sistema energetico che non siamo stati in grado di realizzare.

Siamo ostacolati dall’intermittenza intrinseca delle rinnovabili, dalle nostre reti inadeguate e dai lunghi ritardi burocratici per le nuove installazioni. Vediamo frequenti impennate dei prezzi dell’energia quando le rinnovabili non generano e devono essere utilizzate costose fonti di riserva. I prezzi elevati dell’energia e le carenze della rete sono, in primo luogo, una minaccia alla sopravvivenza della nostra industria, un grande ostacolo alla nostra competitività e un peso insostenibile per le nostre famiglie, nonché, se non affrontati, la principale minaccia alla nostra strategia di decarbonizzazione.

Sono necessarie tre linee d’azione. In primo luogo, dobbiamo mettere in campo un vasto piano di investimenti a livello europeo per costruire le reti e gli interconnettori necessari per far sì che una rete basata sulle rinnovabili risulti adeguata alla trasformazione energetica cui aspiriamo. In secondo luogo, dobbiamo riformare il funzionamento del nostro mercato dell’energia, lavorando per allentare il legame tra i prezzi del gas e quelli delle rinnovabili. È sconfortante vedere come l’Europa sia diventata ostaggio di interessi particolari ormai consolidati. La Commissione Europea, che ha già creato una task force sulla trasparenza, potrebbe anche avviare un’indagine indipendente sul funzionamento complessivo dei mercati energetici dell’UE. E poiché in Europa il sole e il vento non possono garantire la sicurezza dell’approvvigionamento in nessuno scenario, dobbiamo essere pronti a utilizzare tutte le possibili fonti di energia pulita e ad essere neutrali verso nuove soluzioni energetiche.

La tecnologia

Consideriamo poi la tecnologia. Con l’avanzare delle rivoluzioni del cloud computing e dell’IA, l’Europa si è ritrovata tagliata fuori. Eppure abbiamo continuato a creare un ambiente che ostacola l’innovazione radicale.

La frammentazione del nostro mercato unico ha ostacolato le startup tecnologiche nel tentativo di raggiungere la scala necessaria per avere successo in questo settore. Le nostre politiche di concorrenza non sono state in grado di adattarsi alla natura della trasformazione tecnologica che stava avvenendo davanti ai nostri occhi. Tra gli altri cambiamenti, l’innovazione avrebbe dovuto giocare un ruolo maggiore nelle decisioni sulla concorrenza.

E abbiamo permesso alla regolamentazione di crescere mentre i servizi digitali si espandevano. Alla base di ciò vi era una preoccupazione per la protezione dei consumatori certamente fondata, ma non si è preso in considerazione l’effetto sulle piccole imprese tecnologiche europee che – a differenza dei loro grandi concorrenti statunitensi – non avevano la capacità di adeguarsi. Ora, ci troviamo di fronte a un quadro normativo che risulta eccessivo in alcune delle aree chiave e, peggio ancora, frammentato. Ci sono oltre 270 regolatori attivi nelle reti digitali in tutti gli Stati membri.

Si dice che l’IA sia una tecnologia “trasformativa”, come lo è stata l’elettricità 140 anni fa. Ma l’IA è in realtà basata su un’orchestrazione di almeno altre quattro tecnologie: il cloud, con la sua capacità di memorizzare grandi quantità di dati; il supercomputing, con la sua capacità di eseguire rapidamente un enorme numero di operazioni per unità di tempo; la sicurezza cyber, che protegge i dati in settori altamente sensibili come la scienza, la difesa, la salute e la finanza; e infine le reti e la trasmissione dei dati, come il 5G e il 6G, la fibra ottica e e satelliti.

L’Europa ha perso terreno nell’IA e in tutte e quattro le altre tecnologie – e dobbiamo lavorare in tutte queste aree se vogliamo recuperare. Non sarebbe realistico pensare che si possa colmare questo divario nel breve termine, ma quel che potremmo e dovremmo fare è concentrarci su settori specifici che sono fondamentali per la crescita, il benessere e la sicurezza dei nostri cittadini.

Ad esempio, dovremmo creare un cloud strategico europeo che ci dia sovranità sui dati in domini critici, come la difesa e la sicurezza. Dobbiamo investire di più per costruire la nostra infrastruttura comune di supercalcolo, la rete Euro-HPC. E dobbiamo sviluppare una capacità europea di sicurezza cyber, poiché stiamo perdendo competitività nel 5G e siamo deboli nelle comunicazioni satellitari. Oggi, c’è un rischio concreto che l’Europa finisca per dover dipendere dalla tecnologia statunitense e cinese proprio nella componente più sensibile, che è la trasmissione sicura dei dati.

Tutto ciò richiederà una grande strategia industriale in Europa. Ed solo attraverso la messa in comune delle nostre risorse e capacità potremo raggiungere la scala che queste tecnologie richiedono.

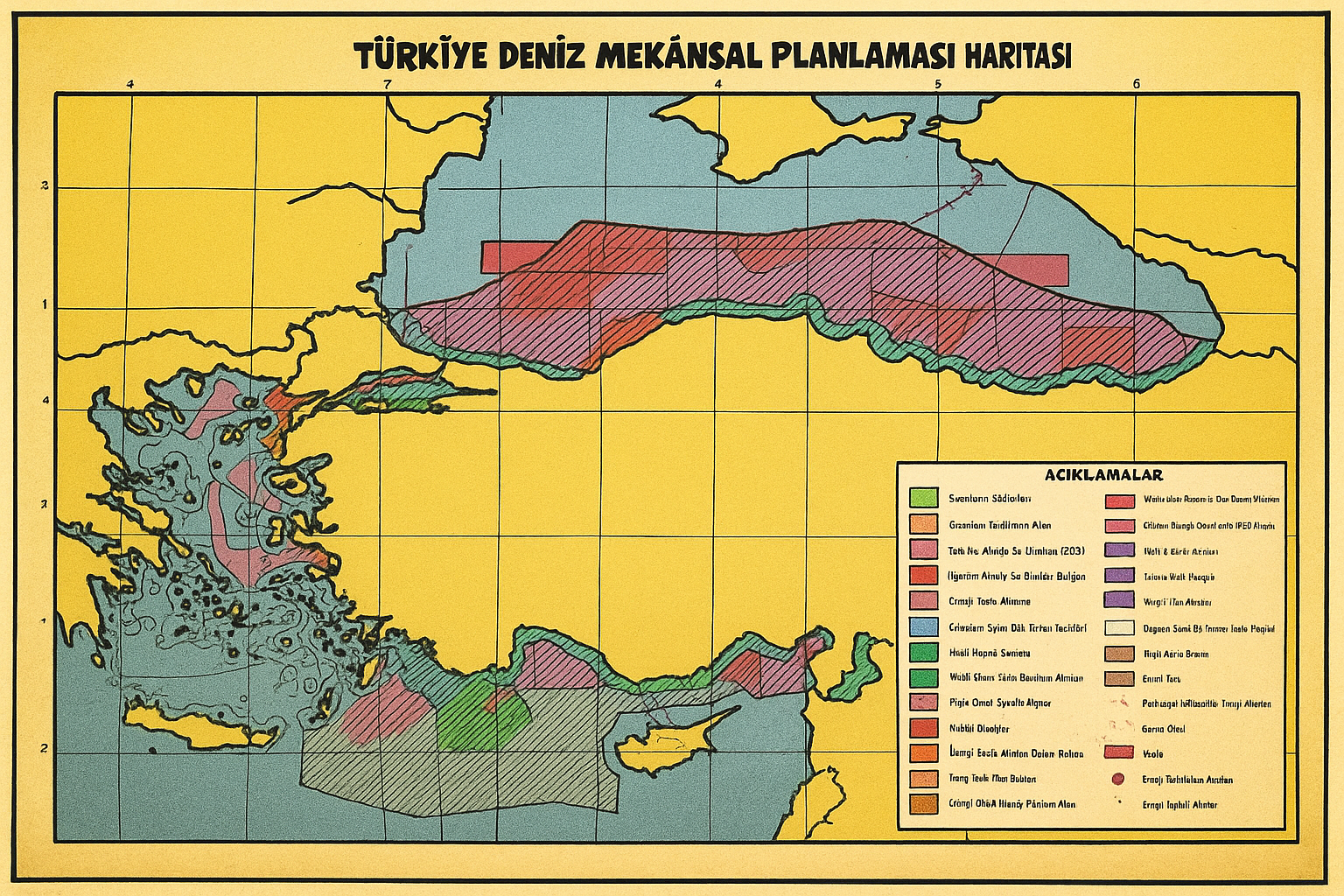

Consideriamo ancora la difesa. Le crescenti minacce sul nostro confine orientale sono evidenti da almeno un decennio. La Russia non fa mistero di considerarci un nemico da indebolire tramite la guerra ibrida. Dieci anni fa ha invaso la Crimea, e tre anni fa ha proceduto a invadere l’Ucraina.

Ma mentre questa minaccia è aumentata, noi abbiamo fatto ben poco per rafforzare la nostra difesa comune. Oggi, l’Europa può contare su un organico militare di 1,4 milioni di unità, il che la rende una delle forze più grandi al mondo. Ma è divisa in 27 eserciti, senza una catena di comando comune, tecnologicamente frammentata e priva di strategie comuni – e tutto ciò ci rende irrilevanti dal punto di vista militare.

Con il ritrarsi dell’ombrello di sicurezza degli Stati Uniti, stiamo cominciando a renderci conto della nostra debolezza. Ma l’unica cosa di cui dovremmo sorprenderci è la velocità di questo cambiamento. La strategia della Russia era stata annunciata già anni fa.

Potrebbe essere ormai troppo tardi per influenzare gli eventi a breve termine. Anche se abbiamo fornito circa la metà degli aiuti militari all’Ucraina, probabilmente saremo spettatori in una negoziato di pace che riguarda il nostro futuro e i nostri valori.

Ma non è troppo tardi per cambiare le prospettive tra 5-10 anni, se oggi prendiamo le misure giuste per sviluppare la nostra capacità industriale di difesa e le capacità strategiche.

Dobbiamo ridurre la frammentazione della nostra industria della difesa e incoraggiare il consolidamento in pochi grandi attori. Bisogna creare un piano di difesa europeo basato sull’interoperabilità tra tutti gli asset militari che produciamo – terra, mare, aria e spazio. Va creato un cyberspazio europeo sicuro attraverso un maggiore coordinamento e investimento in tecnologie digitali comuni. E dire che tutto questo è un’utopia, impossibile da realizzare, equivale ad accettare la nostra irrilevanza militare.

E per quanto riguarda il settore spaziale, dobbiamo riformare drasticamente l’interazione tra le agenzie dell’UE e quelle nazionali, e abbiamo bisogno di un maggiore coinvolgimento del settore privato. Negli Stati Uniti, ad esempio, il 50% degli investimenti spaziali è finanziato privatamente, mentre in Europa il settore pubblico finanzia l’80%. Il che a sua volta comporta gravi inefficienze, come il principio del ritorno geografico che frammenta il settore spaziale europeo e che dovrebbe essere abbandonato, poiché da decenni ostacola il progresso.

Tuttavia, non dovremmo dimenticare che i nostri padri fondatori ci hanno lasciato in eredità un’Europa di cui dovremmo essere orgogliosi. E mentre valutiamo le debolezze del presente dell’Europa, dovremmo cercare incessantemente speranza nel suo futuro.

Nelle occasioni in cui l’UE ha fatto salti significativi verso una maggiore integrazione, tre fattori sono stati tipicamente presenti.

Primo, una crisi che dimostra oltre ogni dubbio che il sistema precedente è diventato insostenibile. Secondo, un grande shock politico che sconvolge l’ordine istituzionale. E terzo, un piano d’azione già esistente cui tutte le parti possono aderire.

Prendiamo l’esempio della creazione dell’euro. L’idea era sul tavolo dagli anni ’60 ma era sempre stata vista come ben al di là delle possibilità attuali. Poi, in un breve lasso di tempo, i tre fattori si sono uniti.

Negli anni ’80 una serie di crisi dei tassi di cambio ha iniettato nell’economia una volatilità inaccettabile e ha reso le persone disposte a prendere in considerazione come alternativa possibile la moneta unica. Poi è avvenuta la riunificazione tedesca, che richiedeva un nuovo assetto per legare più strettamente la Germania all’Europa. E il Rapporto Delors, che era stato pubblicato nel 1989, ha fornito il piano d’azione per capitalizzare questo momento politico.

Oggi, per la prima volta in forse 30 anni, tutti e tre i fattori sono presenti di nuovo.

Dal 2020 abbiamo perso il nostro modello di crescita, il nostro modello energetico e il nostro modello di difesa. Gli europei avvertono in modo acuto il senso di crisi. Crescita, energia e difesa sono le aree fondamentali in cui i governi devono provvedere ai loro cittadini, eppure in ciascuna di esse ci siamo trovati ostaggio della sorte ed esposti alle decisioni imprevedibili degli altri.

Di conseguenza, lo stato d’animo diffuso tra industriali, lavoratori, politici e mercati è passato dalla noncuranza all’allarme. I rischi materiali cui andiamo incontro per la nostra crescita, i nostri valori sociali e la nostra identità, incombono su tutte le nostre decisioni.

Stiamo assistendo a grandi fratture istituzionali. Lo shock politico dagli Stati Uniti è massiccio. E ad esso si accompagnano un completo cambio di rotta in paesi come la Germania, e una nuova determinazione nella Commissione ad affrontare barriere e burocrazia.

E abbiamo l’inizio di un piano d’azione, che è quello offerto dai recenti Rapporti. Le raccomandazioni di policy in esse contenute sono oggi, se possibile, ancora più urgenti.

Torneremo a investire in Europa, in modo massiccio e responsabile. Affronteremo gli interessi consolidati che oggi ostacolano il nostro cammino verso un futuro basato sull’innovazione piuttosto che sul privilegio. E proteggeremo e preserveremo la nostra libertà.