La patologizzazione del potere: diplomazia performativa, forza e illusione della follia

Nella narrazione contemporanea, soprattutto mediatica, è diventato quasi un riflesso condizionato “spiegare” le decisioni di leader autoritari o non convenzionali attraverso il prisma della patologia mentale. Non comprendere una strategia equivale a dichiararla insensata, malata, fuori dalla razionalità. Ma questa è una fallacia cognitiva classica: la mind projection fallacy, ovvero la proiezione sul mondo della propria incapacità di modellizzarlo.

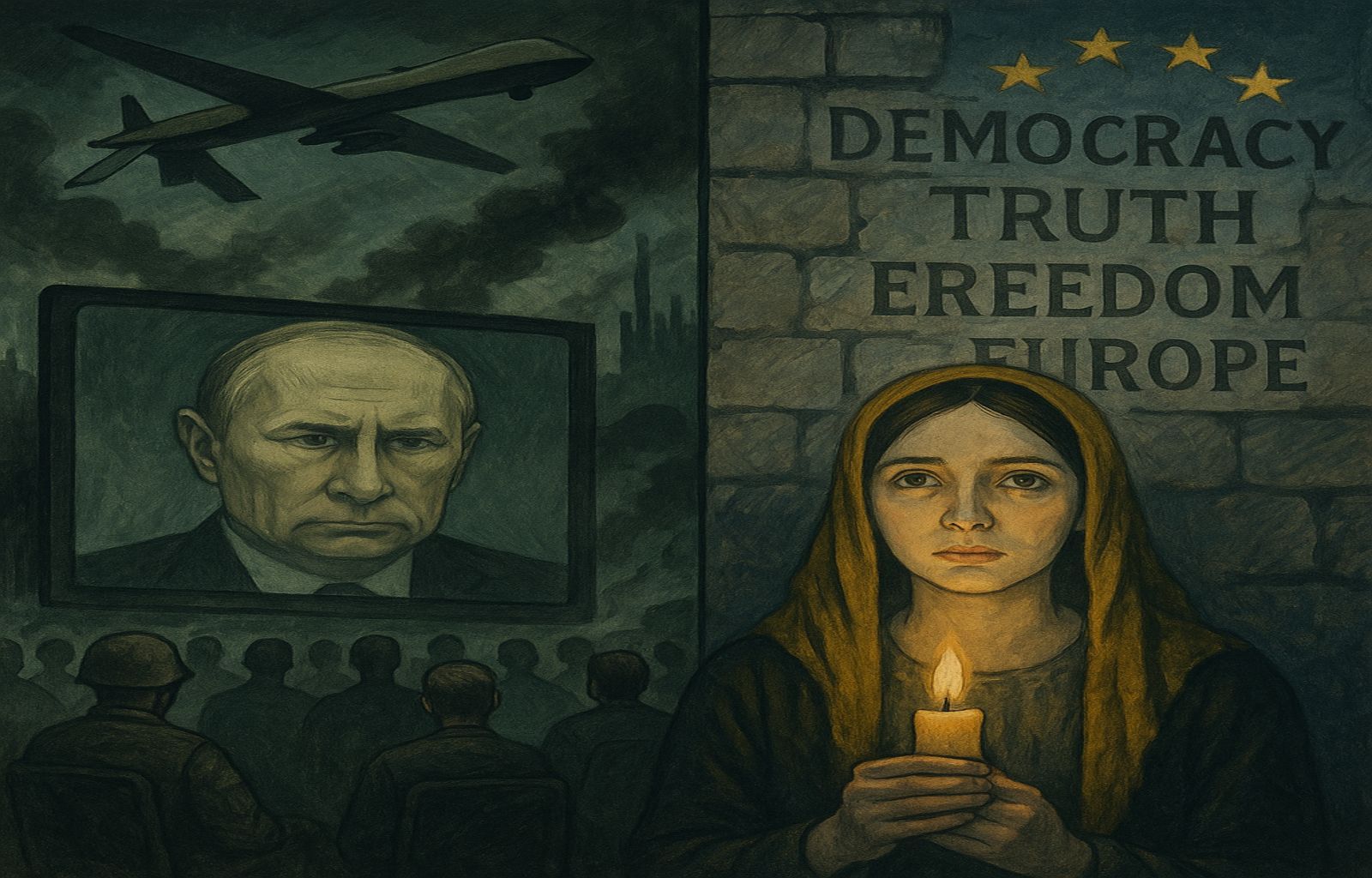

Accade con Putin, accusato di essere impazzito perché ha invaso l’Ucraina, come se la brutalità strategica fosse sinonimo di psicopatologia e non di un calcolo di potere. Accade con Trump, la cui diplomazia è stata sistematicamente definita caotica, impulsiva, folle, come se fosse priva di metodo. Ma la realtà è molto meno consolatoria: non serve nessuna clinica psichiatrica per spiegare certi comportamenti di potere. Serve invece analisi strategica, conoscenza dei modelli comunicativi, comprensione delle logiche di deterrenza, pressione, e costruzione di frame narrativi.

L’ossessione per la “follia” dei leader è anche un modo di deresponsabilizzarsi: se sono pazzi, non c’è nulla da comprendere, né da prevedere. Ma le relazioni internazionali non sono un consultorio. Sono un sistema di interazioni complesse, alimentate da interessi, percezioni, paure e narrazioni. Ed è proprio qui che le figure di Putin e Trump offrono due esempi opposti ma complementari di uso strategico della comunicazione e della forza, non di devianza psicologica.

Putin e la violenza come linguaggio razionale della potenza

L’idea, largamente diffusa in contesti giornalistici occidentali, che Vladimir Putin sia un “folle” o un “pazzo invasato” rappresenta una semplificazione tanto comoda quanto epistemologicamente fallace. Questo tentativo di “psicologizzare” o addirittura “patologizzare” il leader del Cremlino risponde più ai bisogni narrativi di un pubblico ansiogeno e di commentatori disorientati che a un’analisi fondata di relazioni internazionali e comunicazione strategica. In realtà, la violenza che Putin mette in atto non è un sintomo di disfunzione mentale, bensì un linguaggio razionale del potere, con codici e finalità molto precisi.

Per comprendere la logica dell’azione putiniana occorre partire dalla sua visione del mondo – un impianto ideologico e storico che non si limita a razionalizzare la guerra, ma che la legittima come strumento ordinatore di un nuovo equilibrio geopolitico. Putin non improvvisa. La sua narrativa si struttura attorno a un uso strumentale della storia: la riscrittura del passato serve a legittimare le rivendicazioni territoriali, a consolidare il consenso interno e a proiettare un’immagine coerente di leadership intransigente.

Emblematico è il documento del luglio 2021, intitolato “Sull’unità storica di russi e ucraini”, in cui Putin espone con meticolosità la tesi secondo cui Ucraina e Russia sarebbero, in realtà, un’unica nazione spezzata da errori storici – in particolare quelli di Lenin e dei bolscevichi, che, riconoscendo il diritto di secessione, avrebbero creato una condizione “innaturale” per l’unità imperiale russa. Questa narrativa non è un semplice delirio personale: è un dispositivo retorico costruito per giustificare un’azione di reintegrazione imperiale, mascherata da rettifica storica.

Dal punto di vista comunicativo, Putin utilizza la retorica storica come strumento di mobilitazione collettiva. Non si limita a “raccontare” la guerra: la costruisce discorsivamente. Ogni suo discorso è disseminato di riferimenti alla Seconda guerra mondiale, alla “Grande Guerra Patriottica”, alla difesa dell’“identità russa” minacciata dall’Occidente. Il nemico esterno (la NATO, l’Occidente liberale) viene descritto come corrotto, decadente, incapace di sacrificio – un modo per opporre alla presunta debolezza morale dell’avversario la purezza e la resilienza del popolo russo.

Questa logica non è nuova: trova precedenti nell’uso staliniano della propaganda storica per giustificare la costruzione dell’impero sovietico. Ma Putin la riadatta alle coordinate del XXI secolo, in un contesto di guerra ibrida e di concorrenza narrativa globale. La guerra in Ucraina non è solo un conflitto di armi, ma un conflitto di legittimità simbolica: Putin deve convincere la popolazione russa che la guerra è giusta, necessaria e difensiva.

Il valore simbolico del potere performativo

Qui entra in gioco la performatività del potere. Le apparizioni pubbliche di Putin – dallo stadio gremito ai discorsi solenni – non sono meri eventi mediatici, ma atti di liturgia politica. La folla, le bandiere, la musica patriottica, i riferimenti religiosi e costituzionali (come il Vangelo o la Costituzione del 1993) compongono un teatro della sovranità. L’obiettivo è trasmettere un senso di unità e di purezza morale, di fronte a un Occidente corrotto e infido.

Persino il lessico scelto – con l’uso deliberato di parole come “genocidio” – è progettato per ottenere effetti giuridici e morali sul piano internazionale. Il genocidio è un crimine di ius cogens, suscettibile di giustificare interventi militari e di costruire legittimità morale per la difesa di popolazioni minoritarie. Dichiarare che l’Ucraina sta compiendo un genocidio contro i russofoni del Donbass non è dunque una semplice iperbole retorica, ma un tentativo strategico di ridefinire il terreno giuridico del conflitto.

Questa narrazione giustificante non è accessoria alla guerra, è la guerra. Nelle relazioni internazionali, la violenza fisica è solo una delle dimensioni del potere. L’altra, altrettanto decisiva, è il dominio simbolico. Il potere non è soltanto la capacità di distruggere l’avversario sul campo, ma anche quella di imporre una cornice interpretativa che renda quella distruzione legittima e persino necessaria.

Quando i media occidentali riducono Putin a un “pazzo” o a un “malato”, scivolano in una mind-projection fallacy: proiettano la loro incapacità di comprendere una logica politica alternativa sul leader avversario, trasformandolo in un’anomalia clinica. Ma questa diagnosi pseudo-psichiatrica è un errore metodologico. Non solo impedisce di analizzare razionalmente la strategia russa, ma rischia di sottovalutarne la coerenza interna e la potenza mobilitatrice.

In realtà, Putin non è affatto irrazionale: la sua visione del mondo è cupa, illiberale, neoimperiale, ma coerente. È un progetto strategico di revisionismo dell’ordine internazionale nato dalla fine della Guerra Fredda, che mira a ridefinire sfere di influenza e a limitare l’espansione dell’Occidente liberale. La violenza non è un errore, né un fallimento, ma uno strumento ordinatore, parte di un repertorio consolidato di politica di potenza.

Comprendere Putin significa riconoscere che la guerra in Ucraina non è solo un fallimento della diplomazia, ma la sua prosecuzione con altri mezzi. Non è la follia di un uomo solo, ma la manifestazione coerente di un sistema di potere che integra narrazione, simbolismo, minaccia e violenza in un unico linguaggio strategico. Solo riconoscendo la razionalità interna di questo linguaggio possiamo sperare di contrastarlo efficacemente sul piano diplomatico, informativo e militare.

Trump e la diplomazia performativa: l’arte del deal come spettacolo strategico

L’approccio di Donald Trump alla politica estera si configura come un caso esemplare di diplomazia performativa, una strategia in cui il potere negoziale non è costruito attraverso l’accumulo di capitale diplomatico tradizionale, bensì attraverso la messa in scena di forza, imprevedibilità e personalismo estremo. Trump ha costantemente operato sul presupposto che la percezione del potere conta più della sua sostanza materiale, e che la narrazione sia la vera arena strategica in cui si decidono vittorie e sconfitte.

Il conflitto tra Israele e Iran nel giugno 2025 offre un prisma privilegiato per osservare questa logica in azione. La sequenza di eventi è di per sé rivelatrice: gli Stati Uniti, dopo una settimana di retorica ambivalente, hanno ordinato bombardamenti di precisione sui siti nucleari iraniani. Ma la stessa natura di questi attacchi tradiva la loro funzione essenzialmente segnaletica: le bombe bunker-buster hanno colpito siti evacuati in anticipo grazie a un preavviso americano, mentre il successivo lancio di missili iraniani contro la base di al-Udeid in Qatar è stato anticipato e negoziato, garantendo l’assenza di vittime.

Trump ha interpretato questa coreografia militare come un dramma di cui era al contempo regista, protagonista e narratore. Appena uscito dalla Situation Room, ha telefonato a Netanyahu per imporre il cessate il fuoco, mentre il suo inviato Steve Witkoff parlava con il ministro degli Esteri iraniano Araghchi. Non contento, ha poi annunciato la fine delle ostilità sui social media, celebrando un successo diplomatico di cui rivendicava ogni merito. L’intero processo non era un tentativo di stabilizzare la regione in senso tradizionale, bensì un’operazione mediatica pensata per consolidare l’immagine presidenziale di risolutore rapido ed efficace.

Questa personalizzazione estrema della diplomazia rappresenta la trasposizione in politica estera della logica contenuta nel suo celebre libro The Art of the Deal. Per Trump la trattativa non è mai soltanto un confronto di interessi, ma un atto teatrale, in cui il controllo del frame narrativo è decisivo. Si tratta di produrre un racconto in cui l’avversario sia costretto a reagire alle proprie mosse, dove l’incertezza e la minaccia di escalation generino leverage, e dove la risoluzione — per quanto parziale o fittizia — appaia come il frutto della propria leadership carismatica.

Ma questo stesso stile comporta rischi strutturali profondi. La trasparenza spettacolarizzata — il fatto che tutti abbiano potuto vedere come gli Stati Uniti abbiano preavvisato l’Iran, o come l’Iran abbia concordato la sua rappresaglia simbolica — mina la credibilità dell’elemento più importante della deterrenza: l’incertezza. In diplomazia, la minaccia funziona quando appare credibile e potenzialmente devastante. Mostrare che il conflitto è stato sceneggiato riduce la paura dell’escalation, suggerisce agli avversari che il prezzo di certe provocazioni può essere gestito e negoziato in anticipo.

La crisi israelo-iraniana non ha fatto eccezione. Israele stesso, pur avendo ottenuto appoggio tattico americano, si è trovato costretto ad accettare un cessate il fuoco imposto da Washington, rivelando un limite politico alla propria dottrina di pre-emption. L’Iran, nonostante i danni subiti, ha potuto sbandierare una risposta simbolica, salvando la faccia davanti alla propria opinione pubblica e rimanendo sostanzialmente libero di proseguire — seppur rallentato — nel proprio programma nucleare. La diplomazia performativa di Trump ha prodotto un equilibrio instabile: nessuno sconfitto definitivo, ma neanche un vincitore certo.

La dirompenza trumpiana verso gli alleati, che aprono gli occhi (?)

Questo stile comunicativo, apparentemente dirompente, rivela il suo lato fragile anche nelle relazioni con gli alleati. Con l’Unione Europea, Trump ha adottato la stessa logica ricattatoria e teatrale. I dazi, presentati come strumenti di “correzione” degli squilibri commerciali, hanno funzionato come minacce di rappresaglia più politiche che economiche. La loro funzione non era solo protezionista, ma anche disciplinante: mostrare la capacità degli Stati Uniti di colpire gli interessi europei e costringere Bruxelles a concessioni in materia di spese militari o cooperazione strategica.

Ma questa dinamica, pur fruttuosa nel breve termine, ha generato resistenze e riflessioni interne al campo europeo. La spregiudicatezza di Trump ha contribuito a risvegliare, almeno a parole, il dibattito su una autonomia strategica europea: una consapevolezza che la subordinazione agli USA comporta un prezzo politico, specie quando Washington cambia umore a ogni cambio di amministrazione. Anche in questo caso, la diplomazia performativa ha rivelato la sua doppia faccia: leva negoziale potente, ma al costo di esporre le regole del gioco, spingendo gli avversari o persino gli alleati a cercare alternative.

Nemmeno nel rapporto con un interlocutore come Putin la strategia di Trump si è rivelata priva di rischi. Il presidente americano ha cercato di personalizzare la relazione con il leader russo, puntando sulla bilateralità e sull’esclusione dell’Europa dai tavoli decisionali. Ma Putin ha giocato la stessa partita, utilizzando la storia, il vittimismo imperiale e la retorica anti-occidentale per legittimare la propria agenda revisionista. In questa competizione di narrazioni, Trump ha finito per concedere a Mosca ciò che questa desiderava di più: il riconoscimento di parità strategica e il diritto a un proprio “spazio di influenza”. La diplomazia performativa, basata sul carisma personale, si scontra con la durezza di avversari che conoscono altrettanto bene il valore simbolico delle mosse e sanno sfruttare ogni concessione narrativa per rafforzare il proprio potere interno e la propria posizione negoziale.

L’approccio trumpiano non è dunque frutto di follia o di incoerenza casuale. È una strategia deliberata di potere comunicativo, in cui ogni crisi diventa un’occasione per rafforzare l’immagine del leader, ogni trattativa un palcoscenico per ribadire l’egemonia americana. Ma si tratta di una strategia con un orizzonte limitato, che scambia il successo tattico per la stabilità strategica. Laddove la diplomazia tradizionale cerca di costruire fiducia, gestire ambiguità, mantenere opacità sui veri limiti del potere, la diplomazia performativa di Trump si fonda sullo svelamento drammatico delle intenzioni, sul ricatto esplicito, sulla costruzione di scenari binari di vittoria o sconfitta.

Il risultato è che, nel breve termine, questa logica può ottenere risultati significativi: costringere Israele a un cessate il fuoco, umiliare l’Europa con i dazi, contenere l’Iran con bombardamenti simbolici. Ma nel lungo periodo rivela la sua natura fragile: una volta compreso il meccanismo, gli avversari possono adattarsi, gli alleati possono cercare di emanciparsi, e il prestigio americano può uscirne eroso.

Così, l’eredità più pericolosa della diplomazia performativa trumpiana potrebbe non essere la destabilizzazione immediata, ma la normalizzazione del bluff come strumento di governo internazionale. Una strategia che, rivelando troppo di sé, insegna a tutti come giocare — e, alla fine, come resistere.

Conclusione: oltre la psichiatrizzazione del potere, verso l’analisi strutturale

L’ossessione mediatica per ridurre la complessità del potere politico alla “follia” dei leader è un riflesso di pigrizia analitica, un alibi rassicurante che permette di evitare il duro lavoro della comprensione strategica. Dipingere Putin come un paranoico imperialista o Trump come un narcisista irrazionale offre un sollievo morale al pubblico, ma non fornisce alcuno strumento utile per anticipare o gestire le crisi internazionali.

La realtà, come mostrano le due traiettorie analizzate, è ben più sofisticata. Vladimir Putin incarna un approccio classicamente strategico in cui la forza — anche la forza brutale — diventa linguaggio razionale per la ridefinizione di confini, sfere d’influenza e gerarchie di potere. La sua retorica storica, il suo uso selettivo del passato imperiale e la minaccia nucleare rientrano in un modello di comunicazione coercitiva ben codificato, che serve non solo a giustificare l’azione militare, ma a preparare il terreno diplomatico e psicologico su cui ridefinire l’ordine europeo.

Donald Trump, al contrario, ha costruito un’inedita forma di diplomazia performativa, in cui la politica estera diventa spettacolo personalistico, narrazione orchestrata per il consumo di massa e pressione psicologica sugli interlocutori. Il suo comportamento nell’ultima crisi israelo-iraniana ne è stato un esempio plastico: bombardamenti preannunciati, ritorsioni simboliche, cessate il fuoco annunciati via social media, tutto trasformato in un copione ad alta intensità emotiva. Non un delirio disordinato, ma un calcolo lucido: sfruttare l’imprevedibilità, amplificare il proprio brand politico, condurre la trattativa sul terreno della percezione pubblica anziché su quello tecnico.

Questi non sono episodi di follia individuale: sono strategie coerenti, radicate in contesti culturali, istituzionali e sistemici ben precisi. Putin agisce da zar post-sovietico, con una visione gerarchica delle relazioni internazionali e una logica di sicurezza imperniata sul controllo degli spazi e sulla profondità strategica. Trump opera da imprenditore della comunicazione politica, convinto che l’arte del negoziato consista nello shock, nella minaccia esplicita, nella creazione di dilemmi binari da cui estrarre vantaggi asimmetrici.

Comunicazione e strategia: analizzare la diplomazia performativa per comprendere il mondo

In questo senso, il vero errore analitico non è giustificare queste scelte, ma banalizzarle. La diplomazia performativa, così come la coercizione strategica, sono risposte adattive a un sistema internazionale che, dopo la fine del bipolarismo, è diventato multipolare, frammentato e ipermediato. In un ambiente in cui la deterrenza classica si è fatta meno prevedibile e la legittimità politica più contestata, i leader sono costretti a negoziare non solo con i loro pari, ma con le opinioni pubbliche, i mercati, le reti sociali.

La comunicazione strategica non è più un accessorio della diplomazia: è la diplomazia. Non si tratta più di meri scambi di note verbali o di trattati siglati a porte chiuse, ma di un processo continuo di narrazione, framing e simbolizzazione della minaccia e dell’offerta. Le crisi non si risolvono soltanto sul terreno militare o economico, ma nella battaglia per il significato: per stabilire chi appare ragionevole e chi aggressivo, chi sta difendendo un ordine e chi lo sovverte.

Per questo, ridurre Putin alla follia o Trump al delirio è più che un errore: è una mind projection fallacy, un confondere la nostra incapacità di comprendere con una patologia dell’altro. Significa ignorare le regole interne di un gioco che, per quanto spietato o cinico, resta logico e coerente ai suoi fini.

Il compito dell’analista strategico non è medicalizzare il nemico, ma decifrarne la logica, anticiparne i movimenti, costruire scenari realistici. Non si tratta di moralizzare o assolvere, ma di capire. Solo riconoscendo la razionalità interna di queste strategie — la loro capacità di generare consenso, di sfruttare le paure, di imporre frame — possiamo sperare di sviluppare strumenti adeguati di contenimento, deterrenza e, nei casi possibili, compromesso.

In un sistema internazionale sempre più opaco, instabile e competitivo, questa è la vera sfida: spostarsi da una lettura psicologizzante e moralistica a una analisi strutturale e spietatamente realista. Perché la diplomazia performativa e la strategia della forza non sono aberrazioni della modernità, ma adattamenti sofisticati a un mondo dove la comunicazione è campo di battaglia e la percezione è potere.

In ultima analisi, non serve una diagnosi psichiatrica dei leader globali. Serve una competenza strategica capace di distinguere il bluff dalla minaccia reale, la messa in scena dalla volontà di escalation, la teatralità dalla sostanza. Perché solo chi sa leggere il copione dietro il palcoscenico può davvero fare politica estera in un mondo che — proprio perché sembra impazzito — non ammette errori di comprensione.