Tra dazi e minacce. Il grande gioco di Trump sull’Europa

La nuova minaccia di dazi americani contro l’Unione Europea segna l’ennesima puntata di un confronto che va ben oltre le dispute commerciali. Non si tratta solo di tariffe al 30% che rischiano di paralizzare intere filiere produttive, ma di un cambiamento più profondo nell’uso del commercio come strumento di potere politico.

Con Donald Trump, i dazi diventano un’arma di pressione strategica, piegata a logiche di diplomazia coercitiva e di ridefinizione degli equilibri globali. La partita non si gioca soltanto sui mercati: è una sfida di narrativa, di comunicazione strategica e di percezione pubblica, in cui l’Europa si trova spesso divisa e sulla difensiva.

In questo contesto complesso, capire la natura di questa minaccia e le logiche comunicative che la alimentano diventa essenziale per evitare di cadere in un gioco di forza che punta a riscrivere le regole del sistema internazionale.

I dazi come strumento politico: la nuova normalità americana

Il ritorno della minaccia dei dazi americani segna un passaggio cruciale nei rapporti tra Stati Uniti ed Unione Europea, rivelando la fragilità strutturale di un equilibrio commerciale e politico che per decenni si era retto su regole condivise e interdipendenze produttive.

Donald Trump non è nuovo a questo approccio aggressivo: già nel suo primo mandato aveva fatto del protezionismo una bandiera, imponendo tariffe su acciaio e alluminio, minacciando guerre commerciali e pretendendo concessioni bilaterali. La sua strategia non è mai stata puramente economica: i dazi per Trump sono un’arma negoziale, una leva di potere, uno strumento per ridisegnare i rapporti di forza.

Il nuovo aumento annunciato — dal 10% attuale al 30%, dopo aver minacciato picchi del 50% — non è un errore di calcolo o un inciampo negoziale. È parte di un disegno coerente che usa l’incertezza e l’escalation come metodo di pressione. Le oscillazioni ripetute delle tariffe non riflettono solo il carattere imprevedibile di Trump ma sono un calcolo consapevole: tenere l’Europa sulla difensiva, costringerla a reagire, disunirla di fronte al proprio elettorato e ai propri alleati.

A livello tecnico, l’Unione Europea è obbligata a negoziare con una sola voce in materia commerciale. Ma dietro l’unità di facciata si nascondono profonde divergenze. La Germania, grande esportatrice verso gli Stati Uniti, chiede prudenza e dialogo per proteggere la propria industria automobilistica e meccanica. La Francia insiste su un approccio più muscolare, invocando contromisure dure e immediate. L’Italia, consapevole della propria vulnerabilità commerciale ma priva di grandi margini di manovra, predica il compromesso ma cerca di giocare una partita tutta politica, con Meloni che prova a sfruttare il suo rapporto personale con Trump — per ora senza risultati concreti.

Il problema non è solo economico, ma profondamente politico. I dazi al 30% sarebbero di fatto proibitivi per molti settori manifatturieri europei. Colpirebbero le filiere integrate, danneggerebbero le esportazioni agricole, aumenterebbero i costi per i consumatori su entrambe le sponde dell’Atlantico. Ma soprattutto, rimetterebbero in discussione la logica stessa del commercio globale costruita dagli stessi Stati Uniti nel secondo dopoguerra.

L’Organizzazione Mondiale del Commercio e i grandi trattati multilaterali avevano promosso per decenni la riduzione delle barriere e la libera circolazione delle merci. L’idea era che l’interdipendenza economica generasse stabilità politica. Trump ribalta questa logica: per lui l’interdipendenza non è una garanzia di pace, ma una vulnerabilità da sfruttare. Ogni filiera integrata è una catena che può essere tirata, ogni mercato aperto è un punto di leva per ottenere concessioni.

Il significato politico dei dazi

Non è un caso che la minaccia dei dazi sia stata usata, nella narrazione trumpiana, come simbolo di un’America che non vuole più farsi «derubare» dai partner commerciali. La Casa Bianca parla di «anni di sfruttamento», di «ruberie» da parte di amici e nemici. Il discorso non è tecnico ma identitario: costruisce un racconto di riscatto nazionale contro un sistema percepito come ingiusto.

Eppure, questa strategia non è priva di rischi o di contraddizioni. Dietro l’annuncio roboante di un aumento dei dazi, Trump cerca in realtà di negoziare da una posizione di forza. Non esiste un piano industriale coerente per sostituire rapidamente le importazioni europee o per riconvertire le catene di approvvigionamento. I settori produttivi americani dipendono ancora in parte significativa dall’Europa, e i dazi rischiano di colpire anche i consumatori statunitensi con aumenti di prezzo e difficoltà di approvvigionamento.

Le minacce di Trump non hanno solo un obiettivo economico, ma anche un chiaro fine politico: forzare l’Europa a concessioni più ampie, non solo sul terreno commerciale. Nei mesi scorsi, Trump ha usato lo strumento tariffario anche contro altri paesi per obiettivi del tutto estranei al commercio. Ha minacciato il Brasile di dazi al 50% per costringerlo a interrompere processi giudiziari contro Bolsonaro. Contestualmente ha imposto tariffe alla Colombia per obbligarla ad accettare voli di migranti espulsi dagli Stati Uniti. Ha evocato tariffe punitive contro paesi che acquistano petrolio dal Venezuela o che non aumentano la loro spesa militare secondo i desiderata americani.

Il protezionismo di Trump non è quindi solo difesa dell’industria americana, ma diplomazia coercitiva. È un ritorno a una logica imperiale — dove il commercio non è uno spazio di regole condivise ma un campo di battaglia per piegare i rivali. La minaccia dei dazi diventa un’arma di pressione trasversale: costringere i partner a cedere non solo su quote di import/export, ma su dossier strategici, su investimenti, su scelte politiche e di alleanza.

La difficile strategia UE

L’Europa, in questo quadro, cerca faticosamente di trovare una linea unitaria. La Commissione Europea insiste sulla via negoziale, evocando contromisure «ponderate» ma sperando fino all’ultimo in un compromesso. I ministri del Commercio e degli Esteri degli Stati membri oscillano tra la volontà di evitare un’escalation devastante e la necessità di prepararsi a rispondere con fermezza. Le discussioni interne, i comunicati prudenti e le divisioni nazionali finiscono per alimentare proprio la strategia trumpiana: mostrano una fragilità diplomatica che Washington sa sfruttare.

Infine, va ricordato che la minaccia dei dazi non arriva in un vuoto normativo. Le regole del commercio internazionale — dall’OMC al diritto statunitense — prevedono limiti all’uso unilaterale delle tariffe. Trump ha giustificato i suoi precedenti dazi evocando motivi di sicurezza nazionale. È una base legale fragile e contestata in tribunale, ma abbastanza elastica da consentirgli margine d’azione. L’uso strumentale di questa giustificazione rivela la trasformazione in corso: dalle regole condivise a un ordine internazionale plasmato dal potere e dalla forza negoziale.

In questo contesto, i dazi non sono solo una misura tecnica: sono un messaggio di ridefinizione degli equilibri globali. Rappresentano la volontà americana — o almeno di questa amministrazione — di riscrivere le regole del gioco in modo unilaterale. E mettono l’Europa di fronte a una scelta difficile: accettare di giocare su un terreno disegnato da Trump o trovare il coraggio di rispondere con una strategia autonoma e coerente.

La comunicazione strategica di Trump e il ritorno degli imperi

La questione dei dazi non può essere letta soltanto in termini economici o giuridici. È anche, e forse soprattutto, un fenomeno comunicativo. Trump non si limita a imporre tariffe: le annuncia, le minaccia, le alza e le abbassa con disinvoltura, trasformando la negoziazione in un reality geopolitico in diretta sui social e sui media. Il valore dei dazi diventa un messaggio più che una misura fiscale: un segnale di potere, una dimostrazione di forza rivolta tanto ai rivali esterni quanto alla propria base elettorale.

Quando Trump scrive che gli Stati Uniti “sono stati derubati sul commercio e sulla difesa per decenni”, non sta solo giustificando una politica economica protezionista. Sta alimentando una narrativa nazionalista e revanscista, in cui l’America si presenta come vittima di un sistema ingiusto da rimettere al proprio posto con determinazione. Il linguaggio dei dazi è un linguaggio bellico, costruito per polarizzare il dibattito e consolidare il consenso interno.

Questa strategia comunicativa si fonda su un framing negoziale che Trump impone agli interlocutori: mette sul tavolo richieste estreme (come i dazi del 30% o del 50%) per forzare la controparte a trattare alle sue condizioni. Ed è qui che l’Europa si rivela particolarmente vulnerabile. Divisa tra interessi nazionali divergenti — con la Francia pronta a ritorsioni dure, la Germania cauta per difendere le sue esportazioni e l’Italia che spera nella mediazione personale di Meloni — l’Unione si siede al tavolo di Trump già intrappolata nella sua narrativa. Accetta, di fatto, di giocare nella cornice che lui ha imposto: quella del conflitto muscolare, del dare-avere imposto dal più forte.

Questa dinamica contrasta con altri scenari internazionali. Ad esempio, la Russia di Putin non si presta a questo gioco: non tratta da posizione di debolezza e, anzi, impone essa stessa condizioni dure, sfruttando la minaccia energetica o militare. Il Cremlino non si lascia incastrare nel framing trumpiano: rilancia, minaccia, resiste. Al contrario, l’Unione Europea cerca disperatamente il compromesso, mostrando la propria incapacità di dettare un’agenda autonoma o di contrattaccare sul piano simbolico.

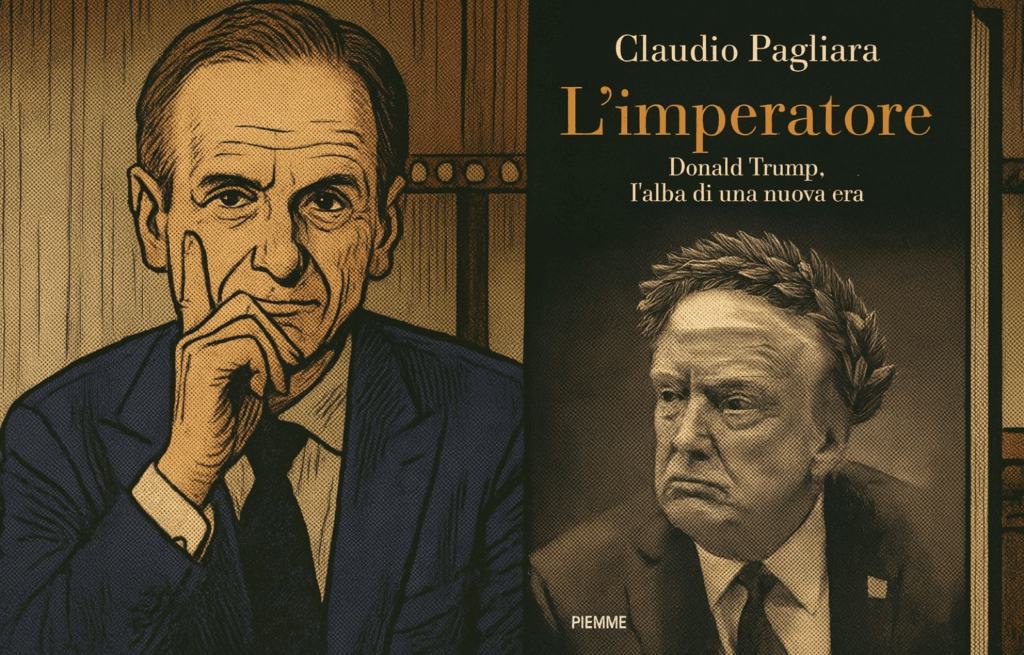

Leggi l’intervista completa a Claudio Pagliara su L’Europeista

Non va sottovalutato, inoltre, un aspetto più interno alla politica americana. La comunicazione aggressiva sui dazi serve anche a Trump per ricompattare la sua base elettorale, soprattutto nel movimento MAGA. In un momento in cui emergono tensioni e crepe interne — legate ai processi giudiziari, alle divergenze strategiche con il suo vicepresidente Vance o alle defezioni di alcuni big repubblicani — i dazi diventano uno strumento di distrazione e coesione. Si presentano come una bandiera identitaria: «America First» contro tutti. Una narrativa semplice, polarizzante e funzionale a mobilitare consensi in vista delle elezioni, nascondendo le divisioni sotto un conflitto esterno costruito ad arte.

Questa diplomazia performativa non è solo comunicazione esterna: è una strategia di gestione del consenso domestico. Trasforma ogni tavolo di trattativa in un palcoscenico, ogni minaccia di dazi in un messaggio elettorale. L’obiettivo non è solo piegare gli alleati, ma anche mostrare al pubblico interno un presidente che combatte senza compromessi, che non teme di imporre costi agli altri pur di difendere gli interessi americani.

I dazi come strumento di potere narrativo

In questo quadro, i dazi si rivelano un’arma ibrida: non solo barriera economica, ma strumento di potere narrativo e diplomazia coercitiva. Una leva di controllo sui partner e, al contempo, uno specchio per le contraddizioni interne. Trump li usa per riscrivere i rapporti di forza globali e per consolidare la propria leadership politica, trasformando la politica commerciale in una campagna permanente. E mentre il mondo si adatta a questa nuova logica, l’Europa deve decidere se accettare di essere pedina su questa scacchiera o imparare a giocare la propria partita.

I dazi annunciati da Trump non sono soltanto un provvedimento tecnico né un’espressione estemporanea di protezionismo, ma un tassello consapevole di una strategia più ampia che usa la leva commerciale per riaffermare un’egemonia imperiale in un mondo sempre più multipolare.

Per l’Europa, la vera sfida non è solo trovare un compromesso tariffario, ma imparare a riconoscere e decostruire la logica di potere e comunicazione strategica che si cela dietro questi ultimatum. Non basta preparare contromisure economiche: serve costruire un approccio politico e narrativo capace di difendere la propria autonomia e di negoziare da una posizione di forza coerente.

Solo così si potrà evitare di giocare sul campo disegnato dall’avversario e cominciare a definire una strategia europea davvero comune, capace di reggere l’urto di una competizione sempre più dura e di una diplomazia sempre più performativa.