Mercato, libertà e sovranità: come l’Europa può rispondere all’agguato di Trump

Prendiamone atto: nell’America di Trump, l’Europa non è un partner nemmeno più formale, anzi viene trattata da concorrente da colpire, persino da minaccia alla sicurezza nazionale. Con una lettera formale inviata l’11 luglio 2025 alla presidente della Commissione europea Ursula von der Leyen, il presidente statunitense ha annunciato l’introduzione di un dazio generalizzato del 30 per cento su tutti i prodotti europei a partire dal 1° agosto. Un atto unilaterale che apre una nuova fase di ostilità economica all’interno del mondo occidentale.

Il testo, pubblicato integralmente da alcune testate americane e confermato dalla Commissione, non lascia spazio a dubbi: Trump intende usare la leva commerciale per piegare l’Europa a un nuovo ordine economico. Le alternative offerte sono poche e umilianti: abbassare drasticamente le barriere doganali verso i prodotti statunitensi oppure delocalizzare le produzioni europee in America, dove – assicura il presidente – “faremo di tutto per approvare rapidamente i vostri stabilimenti, in settimane”. Il messaggio è chiaro: o vi piegate, o pagate.

Una sfida che viene da Occidente

Nel linguaggio diplomatico, raramente si era visto un testo così esplicitamente coercitivo tra alleati. La Casa Bianca definisce il commercio UE-USA “largamente non reciproco” e giustifica le tariffe con l’accusa all’Unione di aver mantenuto per decenni “politiche tariffarie e non tariffarie ingiuste”, all’origine – secondo Trump – di “grandi e insostenibili deficit commerciali”. Da qui l’imposizione di un dazio fisso del 30%, valido per tutti i beni importati, con minacce di aumenti proporzionali in caso di “ritorsioni” da Bruxelles. Trump definisce il deficit una minaccia alla sicurezza nazionale.

Secondo i dati dell’Organizzazione Mondiale del Commercio, nel 2024 l’Unione Europea ha registrato un surplus commerciale nei confronti degli Stati Uniti pari a 219 miliardi di euro, in lieve calo rispetto al picco del 2022. Ma, come osservano numerosi analisti, un saldo positivo della bilancia commerciale non è necessariamente sintomo di squilibrio, bensì riflette una domanda statunitense sostenuta per beni europei ad alto valore aggiunto – dai farmaci tedeschi alla meccanica di precisione italiana, dai cosmetici francesi ai veicoli di lusso. Il surplus riflette la qualità delle imprese europee, non pratiche sleali.

L’Europa di fronte a un bivio

La risposta delle istituzioni europee è stata, per ora, prudente. La presidente Ursula von der Leyen si è limitata a dichiarare che “l’Unione valuterà attentamente la portata delle misure annunciate e agirà nell’interesse dei cittadini europei”. Più netta è stata la reazione del commissario al Commercio Valdis Dombrovskis, che ha definito la mossa americana “unilaterale, ingiustificata e potenzialmente devastante per l’economia transatlantica”. Finora, Bruxelles ha reagito con cautela, ma il tempo stringe.

Anche alcuni leader europei hanno espresso preoccupazione. Il cancelliere tedesco Friedrich Merz ha affermato che “l’Europa non può accettare ricatti economici, nemmeno dai suoi alleati storici”. Il presidente francese Emmanuel Macron ha chiesto “una risposta europea coordinata e ferma, che difenda i nostri interessi industriali e la nostra sovranità”. Più defilato finora il governo italiano, che pure avrebbe molto da perdere in settori come agroalimentare, moda e componentistica. Le grandi capitali continentali invocano compattezza, ma l’Italia resta silente.

L’Europa è quindi posta davanti a una decisione strategica: cedere a un’offensiva protezionistica per evitare una guerra commerciale, oppure alzare le difese e giocare la propria partita. Il rischio è che la prima scelta comprometta in modo permanente la credibilità geopolitica dell’Unione, mentre la seconda comporta costi economici nel breve termine. La posta in gioco è l’autonomia dell’Unione, non solo il commercio.

Un pericolo insidioso è il rischio che l’impatto economico delle tariffe sia fortemente asimmetrico all’interno dell’Unione: regioni italiane, irlandesi, tedesche e polacche legate alla manifattura rischiano effetti molto più duri rispetto ad altri territori. Una dinamica che potrebbe mettere seriamente sotto pressione l’unità economica e la solidarietà politica europea.

I rischi per le imprese europee

Le conseguenze dell’introduzione di dazi generalizzati potrebbero essere devastanti per molti settori industriali. Secondo un’analisi del think tank Bruegel, “in uno scenario senza accordo, l’Unione Europea potrebbe subire una contrazione del PIL pari allo 0,3% già nel primo anno, mentre le esportazioni verso gli Stati Uniti potrebbero ridursi tra l’8% e il 66% a seconda della severità delle misure e dell’eventuale ritorsione reciproca”. I comparti più esposti sarebbero l’automotive (in particolare Germania e Italia), il lusso (Francia e Italia), il settore farmaceutico e quello alimentare. La tariffa minaccia direttamente il cuore manifatturiero dell’economia europea.

Nel rapporto del think tank europeo l’Italia è indicata come secondo paese più esposto dopo l’Irlanda, a causa della sua specializzazione nell’export di veicoli, moda e farmaceutica. “Il settore dei trasporti e della moda in Italia mostra una combinazione critica di alto valore aggiunto esportato e alta quota di occupazione locale esposta”, si legge nel documento.

Le piccole e medie imprese, meno strutturate per diversificare i mercati di sbocco, rischierebbero di subire un colpo letale. Al contempo, le grandi multinazionali potrebbero cedere alla pressione americana e rilocalizzare negli USA parte delle loro produzioni, come auspicato nella lettera di Trump. Il presidente americano non fa mistero dell’obiettivo: attrarre capitali europei, sottrarre valore aggiunto all’UE, erodere la base industriale continentale. Trump vuole riportare a casa fabbriche e posti di lavoro – anche a spese dell’Europa.

A complicare ulteriormente il quadro, il rapporto Bruegel segnala un potenziale effetto di trade diversion: le tariffe statunitensi altissime sui prodotti cinesi potrebbero spingere una parte delle esportazioni di Pechino verso l’Europa, aumentando la concorrenza su alcuni segmenti sensibili, come batterie al litio, elettronica e tessile.

Una strategia europea pro mercato

Non basta rispondere ai dazi con controdazi, o tamponare gli effetti sulle imprese con aiuti pubblici. La vera sfida che la lettera di Trump pone all’Europa è strategica, non tattica. È il momento di ripensare profondamente la nostra politica industriale ed economica in senso liberale, competitivo e orientato al mercato globale. Difendere l’Europa significa metterla in condizione di competere ad armi pari.

Serve un’azione coordinata per ridurre le distorsioni interne al mercato unico, abbattere le barriere non tariffarie tra Stati membri e semplificare le regole che oggi ostacolano la crescita delle imprese europee su scala continentale. Il protezionismo americano va contrastato non con imitazione, ma con più apertura: l’Europa deve diventare il miglior luogo al mondo dove investire, produrre e innovare, grazie a un ambiente regolatorio chiaro, a una giustizia rapida, a un sistema fiscale competitivo. Solo un’Europa snella, trasparente e attrattiva può affrontare la sfida americana.

Questo richiede meno frammentazione nazionale, meno duplicazioni tra Stati, meno sussidi distorsivi e più concorrenza interna. I campioni europei non devono nascere per decreto, ma per merito. E se hanno bisogno di scala, dobbiamo garantire un mercato unico davvero funzionale, capace di offrire le stesse opportunità in Italia come in Germania o nei Paesi Baltici. Il mercato unico europeo resta l’arma più potente a nostra disposizione.

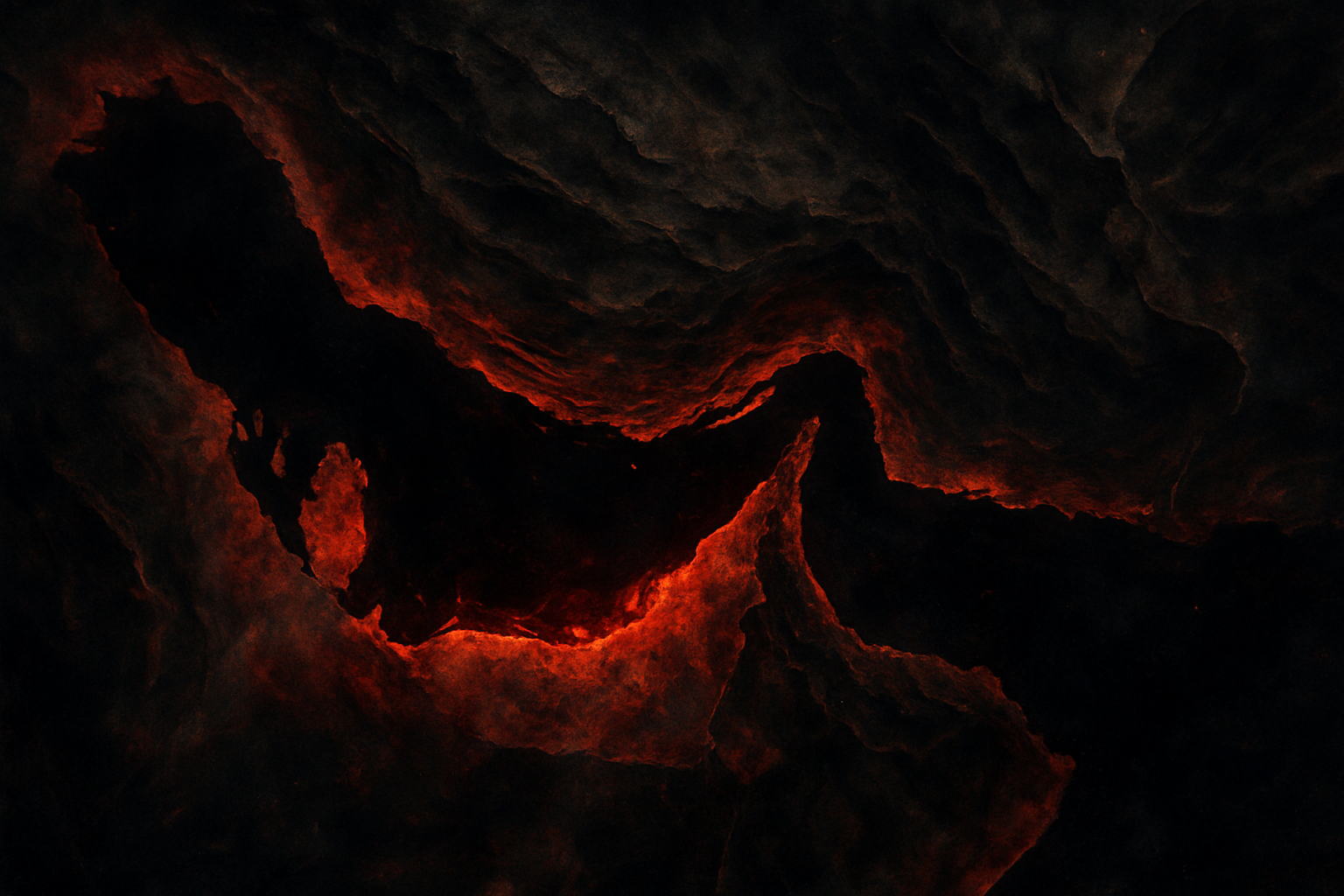

La sfida di Trump dimostra anche quanto sia urgente rafforzare le alleanze commerciali globali, siglando accordi con paesi dinamici e in crescita, come il Mercosur, l’India, i paesi del Golfo e quelli africani. Invece di chiudersi in un fortino difensivo, l’Europa deve giocare all’attacco sul piano commerciale, promuovendo i propri standard e interessi nei grandi mercati emergenti, dove le imprese europee hanno ancora enormi margini di crescita. Se gli Stati Uniti si chiudono, l’Europa deve aprirsi con intelligenza.

Infine, occorre una leadership politica capace di guidare questo cambio di passo, superando logiche redistributive e protezioniste. La Commissione dovrebbe agire come motore della competitività, non come freno normativo. E il Parlamento europeo deve avere più voce su come costruire un’economia aperta e liberale, basata sulla libera circolazione di beni, persone, capitali e idee. Senza una visione politica forte, il progetto europeo resterà vulnerabile.

L’Occidente diviso

Il protezionismo di Trump non è rivolto solo alla Cina o ad altri attori sistemici. Colpisce anche gli alleati, in nome di un’America che vuole essere dominante anziché cooperativa. L’Europa può e deve rispondere con più libertà economica, più concorrenza, più commercio. Non possiamo permettere che siano altri a scrivere le regole del gioco globale.

Se vogliamo restare protagonisti, dobbiamo meritarlo, con riforme coraggiose e una nuova fiducia nella forza delle nostre imprese. L’alternativa è l’irrilevanza: scegliere di non decidere è già una forma di sconfitta.