Cristo tra Caino e Romolo: capire il nuovo papa con un libro di s. Agostino

Nel 380, l’Impero romano adottava il cristianesimo come religione ufficiale. Appena trent’anni dopo, la vecchia capitale, Roma, cadeva nelle mani dei barbari.

L’evento fu uno shock. I cristiani, ormai assuefatti a confidare nell’Impero e nella sua protezione, gridarono all’imminente fine del mondo.

I pagani, ancora numerosi tra l’élite senatoria e intellettuale, rialzarono la testa e additarono il saccheggio di Roma come una vendetta degli antichi dèi traditi.

In questo clima di panico, sant’Agostino, vescovo di una piccola città del Nord Africa, prese la penna e si mise al lavoro su un’opera monumentale, in cui difendeva la fede cristiana dall’accusa di aver causato la caduta di Roma e il graduale disfacimento dell’Impero.

Nacque così il De civitate Dei (che d’istinto traduciamo La città di Dio, ma significa in realtà Lo stato di Dio o La società di Dio): il testo che ha cambiato per sempre la storia della Cristianità occidentale, distinguendola radicalmente da quella di ogni altra civiltà esistita prima o dopo di essa.

Un testo che papa Leone – ex generale degli agostiniani – conosce alla perfezione. Se ne è sentita l’eco quasi in ogni discorso pubblico che il pontefice abbia pronunciato finora, e forse racchiude le chiavi per capire come la Chiesa si orienterà nel labirinto geopolitico dei prossimi decenni.

Roma, una città terrena fra tante

Nel suo capolavoro, Agostino non si limitò a far notare che altri imperi erano già crollati pur venerando gli stessi dèi di Roma.

Non si limitò a far notare che, nella tragedia delle invasioni barbariche, la presenza della Chiesa e il rispetto che incuteva avevano salvato migliaia di vite.

Non si limitò a sostenere che con ogni probabilità gli dèi pagani nemmeno esistevano, compilando una gustosa rassegna di passi filosofici sulle contraddizioni interne al politeismo e di fonti storiche sull’invenzione del politeismo come strumento per soggiogare gli ignoranti.

Agostino fece molto di più: prese direttamente il toro per le corna e affermò che la caduta di Roma non era in sé qualcosa di cui dispiacersi.

L’Impero romano, infatti, come qualsiasi altra istituzione umana, apparteneva alla civitas terrena, che è solo un’imitazione infelice, se non proprio una perversione, della civitas Dei.

“Due amori hanno costruito due città”, scriveva il santo africano: “l’amore di sé spinto fino al disprezzo di Dio ha costruito la città terrena, l’amore di Dio spinto fino al disprezzo di sé ha costruito la città celeste”.

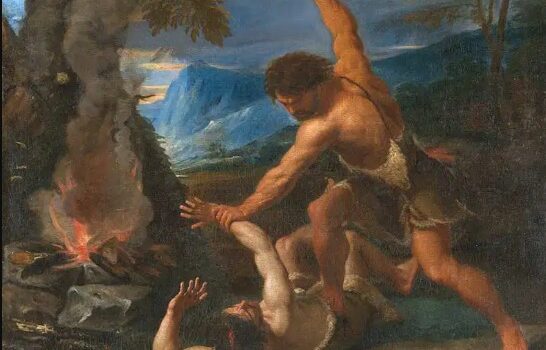

Nelle Sacre Scritture aveva letto che Caino fondò la prima città terrena subito dopo aver assassinato suo fratello Abele (Genesi 4,17). Dedusse poi che da Abele fosse nata la città celeste, nel momento in cui, morendo innocente, aveva prefigurato il sacrificio di Gesù sulla croce.

Da allora entrambe le città aspirano a radunare gli uomini al loro interno, ma in due modi opposti.

I cittadini della patria celeste sono tenuti insieme dal dono di sé che ha fatto Gesù Cristo, e non hanno gloria se non in Dio.

Al contrario, i cittadini delle patrie terrene sono tenuti insieme dalla sete di potere dei loro sovrani, e Roma, fondata anch’essa da Romolo attraverso l’omicidio di suo fratello, non faceva eccezione. “Affinché uno solo avesse in mano tutto il potere, fu eliminato il compagno”.

Nel caso di Caino, poi, la smania di potere non fu neanche necessaria: bastò “quell’invidia diabolica che i malvagi portano ai buoni, fondata esclusivamente sul fatto che gli uni sono malvagi e gli altri buoni”.

Un illuminismo tragico e consapevole del male

La civitas Dei, però, si mostrerà nel suo splendore solo alla fine del tempo. Per tutta la durata della storia del mondo essa rimarrà “straniera”, “pellegrina” o addirittura “schiava” della civitas terrena, l’unica visibile e trionfante.

Ecco perché, nella storia dei regni umani, non vediamo mai l’autentica pace, che è quella di Dio, ma solo una finzione di pace, una pace “che va raggiunta attraverso le guerre”, con “vittorie che o sono luttuose o sono comunque di breve durata”.

Non vediamo mai l’autentica giustizia, che è quella di Dio, ma solo una finzione di giustizia, che pur di trovare un colpevole non esita a torturare gli imputati e persino i testimoni, “infliggendo una pena certa per un delitto incerto”.

Non vediamo mai l’autentica sapienza, che è quella di Dio, ma quando va bene una ressa di teorie filosofiche impossibili da accordare, e quando va male gli inganni dell’astrologia (che Agostino nel suo libro smascherava con grande abbondanza di prove).

In breve, il potere politico è incapace di salvare le anime e sarebbe assurdo chiedergli di farlo.

Della religione sa fare, al massimo, un uso strumentale e calcolato: come osserva Agostino, “I buoni si servono del mondo per godere di Dio, mentre i malvagi si servono di Dio per godere del mondo”.

Intendiamoci, queste convinzioni non facevano di Agostino un anarchico. Pensava comunque che lo stato fosse un male minore rispetto al disordine, che lo stato romano fosse un male minore rispetto a quelli barbarici e che lo stato romano cristiano fosse superiore a quello idolatra.

Non facevano di lui neanche un liberale: gli avrebbe fatto orrore una società in cui “le leggi riguardino solo ciò che può danneggiare la vigna dell’altro, e non ciò che può danneggiare la propria vigna“.

Tentare di modernizzare forzatamente il suo pensiero, in qualunque senso, è ridicolo.

Eppure, si intuisce che il suo capolavoro è stato la sorgente della più straordinaria svolta della storia occidentale: la separazione medievale tra sacerdotium e imperium, ossia tra servizio divino e autorità terrena.

Da questa, nei secoli a seguire, sono sprigionate le continue lotte dell’altare per rendersi autonomo dal trono (come nel conflitto sulle investiture o nella Rivoluzione inglese), le continue spinte del trono per affrancarsi dall’altare (come sotto gli imperatori Svevi, nei Comuni italiani o nelle monarchie seicentesche con sudditi di più confessioni) e la resistenza ai tentativi di sacralizzare nuovamente il trono su altari artificiali (come quelli introdotti dai giacobini, dai sovietici e dai nazisti).

Che nessuna delle libertà “occidentali” sarebbe stata immaginabile senza la libertà di culto religioso è, credo, un fatto innegabile.

Il De Civitate Dei quindi è il grande manuale dell’Illuminismo, se non abbiamo in mente un Illuminismo in parrucca, scioccamente ottimista e insensibile al mistero come quello francese del ‘700, bensì un Illuminismo profondo e tragico, che sente il male come reale e inseparabile dall’uomo, ma proprio per questo ripone le sue speranze ultime in Dio e può dunque criticare ad ampio raggio le istituzioni umane, i processi falsati, la gloria mondana, la superstizione, la magia e la religione piegata a strumento di governo.

Quanto Agostino c’è in papa Leone?

Veniamo ora all’attualità: che cosa è filtrato di tutto questo nelle prime dichiarazioni a noi note del papa agostiniano?

Già il motto che ha scelto è un programma: “In illo Uno unum”, “In Colui che è Uno siamo uno”.

Sottinteso: non “siamo uno” nel leader carismatico di un movimento etnico neo-imperiale, come il MAGA di Donald Trump.

Non “siamo uno” in un partito che ha cannibalizzato la religione tradizionale e pretende di controllare la virtù di ogni singolo suddito, come quello comunista di Xi Jinping.

Non “siamo uno” in loro, ma in Gesù Cristo, che ha un modo di “farci essere uno” diametralmente opposto rispetto ai Romoli e ai Caini di oggi.

Anche il suo discorso di tre anni fa sull’invasione dell’Ucraina mostra una consapevolezza tutta agostiniana dell’esistenza di un male radicale e fine a sé stesso.

“Vengono fatte tante analisi”, aveva detto, “ma dal mio punto di vista si tratta di un’autentica invasione imperialista in cui la Russia vuole conquistare un territorio per motivi di potere e per ottenere vantaggi per sé”.

C’è l’impulso fratricida di Romolo, quindi, ma anche quello più sottile di Caino: “Il grande valore storico e culturale” dell’Ucraina era, agli occhi di Robert Prevost, una minaccia per Putin tanto quanto “la posizione strategica” e “il livello produttivo” del paese.

Il nuovo papa ha anche usato toni duri contro la disinformazione, che non è altro che il ritorno nella nostra epoca di quel pensiero magico che Agostino si era tanto sforzato di sconfiggere.

Ha promesso di occuparsi di come diffondere il pensiero critico e di come gestire le Intelligenze Artificiali (che, potremmo dire agostinianamente, rischiano di essere percepite come onnipotenti oracoli neopagani).

Ha chiesto la liberazione dei giornalisti incarcerati sotto le dittature, proprio mentre il suo alter ego alla Casa Bianca tagliava selvaggiamente i fondi per la stampa indipendente in quegli stessi paesi.

E tuttavia si è sempre rifiutato, con una sistematicità impressionante, di ridurre il ruolo della Chiesa a un aggiustare le storture della civitas terrena, come purtroppo sembrava fare la retorica di Francesco.

Nel suo primo saluto ai fedeli ha ripetuto le parole chiave di Francesco, “pace” e “ponti” sopra tutte. Ma ha anche ribadito, dal momento che parlava a fedeli cattolici, che la vera pace è quella del Risorto e che è Lui il vero ponte tra l’umanità e Dio.

Qualche ora dopo aver chiesto di scarcerare i giornalisti, ha incontrato i responsabili delle Chiese orientali e si è lanciato in un commovente elogio delle loro liturgie: “Quanto è importante riscoprire, anche nell’Occidente cristiano, il senso del primato di Dio, il valore dell’intercessione incessante, della penitenza, del digiuno, del pianto per i peccati propri e dell’intera umanità, così tipici delle spiritualità orientali!”

Insomma, va bene trasformare le chiese in “ospedali da campo” come proclamava Francesco, ma senza mai dimenticare che i cristiani quaggiù sono stranieri e pellegrini, che “si servono del mondo per godere di Dio”.

Va bene la “chiesa in uscita”, ma senza trascurare l’invito di Agostino: “Rientra in te stesso, la verità dimora nell’intimità dell’uomo”.