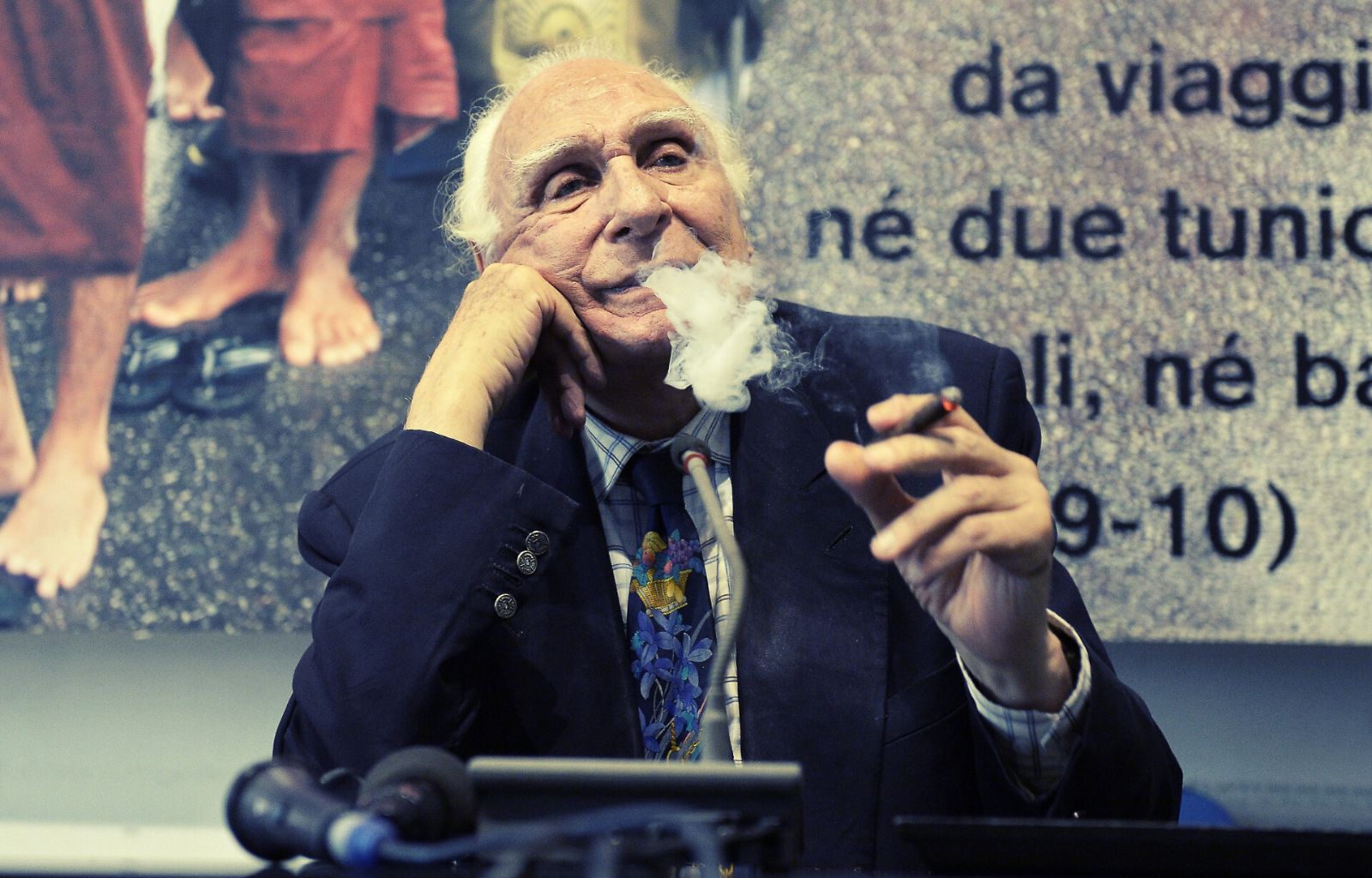

Pannella, la pace e gli “scemi di pace”

«Nelle catastrofi e nelle mostruosità del secolo il pacifismo ha pesato tragicamente a vantaggio dei dittatori e a costo degli oppressi; a vantaggio degli stati totalitari militaristi e contro le democrazie da riarmare; è stato un fattore psicologico influente della politica di Monaco, e dell’avversione all’Occidente. È stato portatore di atteggiamenti messianici e irenici; Gandhi era altra cosa».

A nove anni dalla morte di Marco Pannella, queste parole – pronunciate in un’intervista con Adriano Sofri nel 1993 – restano tra le più lucide e provocatorie mai dette sul tema della pace in politica. Parole scomode, oggi più che mai, in un’epoca in cui la parola “pacifismo” viene troppo spesso usata come scudo ideologico per evitare prese di posizione scomode.

Pannella non ha mai rifiutato la pace, ma ha rifiutato il pacifismo come categoria morale assoluta. Per lui, la pace era un valore concreto, non un’astrazione consolatoria. E soprattutto, era subordinata alla libertà, ai diritti umani, alla democrazia. Sapeva che i grandi massacri del Novecento si erano consumati anche grazie all’indifferenza, al disarmo morale e materiale di chi avrebbe potuto fermarli.

Nel contesto attuale – tra la guerra in Ucraina e il ritorno delle autocrazie sullo scenario globale – rileggere queste parole è un esercizio necessario. L’equidistanza tra aggredito e aggressore non è neutralità, ma complicità. Ed è proprio su questo tema che si inseriscono riflessioni recenti, come quelle contenute in Scemi di pace di Marco Setaccioli, un pamphlet che denuncia l’ambiguità di certo pacifismo occidentale, più preoccupato di condannare l’invio di armi all’Ucraina che di denunciare l’aggressione russa.

Setaccioli fotografa un clima culturale dove la parola “pace” viene piegata per legittimare una sostanziale resa morale. Ma il merito di queste analisi è soprattutto quello di far risuonare – a distanza di anni – la voce di chi, come Pannella, ci ha insegnato che la nonviolenza non è mai un’assenza di conflitto, bensì la sua gestione civile, attiva, responsabile.

Nell’ultimo tratto della sua vita, Marco Pannella si è battuto per la giustizia internazionale, per il Tribunale penale internazionale, per il diritto dei popoli oppressi ad avere voce. Non ha mai confuso la pace con l’impunità. E non ha mai creduto che disarmarsi davanti a chi opprime fosse una scelta etica. Semmai, era l’illusione più pericolosa.

A nove anni dalla sua scomparsa, il miglior modo per ricordarlo è riprendere quel filo di pensiero, e opporci con forza a ogni finta neutralità. Perché la pace vera non è quella che tace davanti all’ingiustizia, ma quella che la combatte con gli strumenti della legge, della politica e – se necessario – della forza legittima.