Tra Pechino e Washington, l’UE nella nuova guerra commerciale

Il rapporto tra la Cina e l’Unione Europea si trova, nel 2025, in una fase delicatissima e carica di tensioni. In un mondo ormai largamente multipolare, con gli Stati Uniti impegnati in una nuova guerra commerciale contro Pechino e con la Cina che attraversa una fase economica incerta, le istituzioni europee sono costrette a ridefinire le proprie scelte strategiche.

Il nuovo posizionamento europeo: decifrare le potenze e contronarrare

Al centro del dibattito ci sono dazi, sanzioni, rapporti commerciali, ma anche una ridefinizione diplomatica più ampia che coinvolge il posizionamento dell’UE tra le due superpotenze. A tutto questo si aggiunge la gestione cinese dei dati economici — censurati o nascosti — e un atteggiamento sempre più ambiguo nei confronti della guerra in Ucraina, che contribuisce ad alimentare la diffidenza degli alleati occidentali.

In questo scenario, comprendere le dinamiche della relazione Cina-UE non è solo un esercizio geopolitico: è una necessità per interpretare le traiettorie del nuovo ordine globale. L’Unione Europea si trova dinanzi all’obbligo di costruire una propria postura internazionale autonoma e coesa, in grado di superare la storica dipendenza da alleanze esterne e assumere un ruolo proattivo nella definizione delle regole del gioco globale. L’opportunità – e il rischio – sono entrambi storici.

Dazi, pressioni incrociate e triangolazioni strategiche

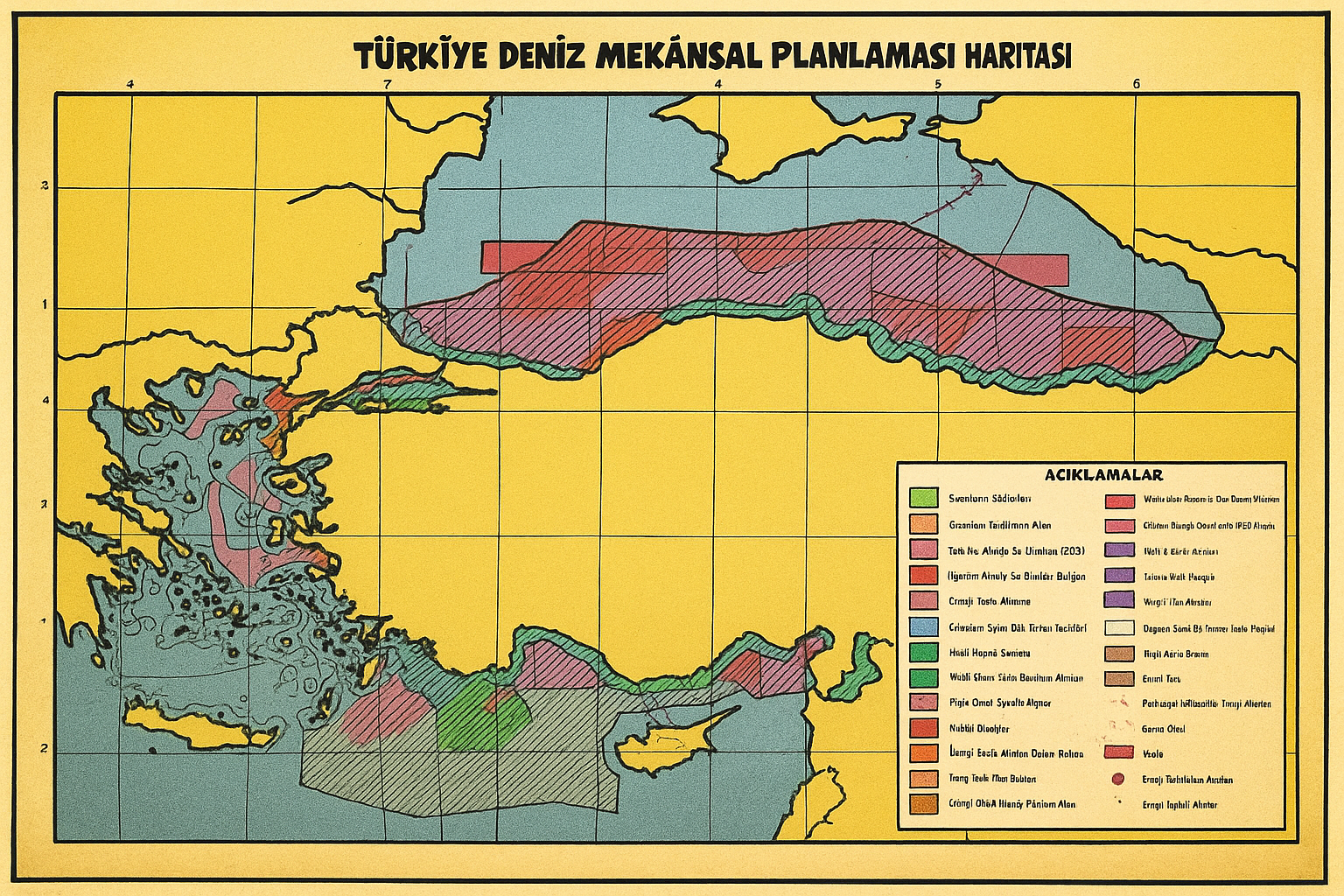

Il 2025 si è aperto con una nuova fase di tensione commerciale tra Stati Uniti e Cina, riaccesa dalle politiche protezioniste dell’amministrazione Trump, tornata alla guida della Casa Bianca. In particolare, l’imposizione di dazi fino al 145% su microchip, veicoli elettrici e tecnologie avanzate ha rilanciato l’idea di decoupling selettivo: una strategia che punta a separare le economie solo nei settori considerati critici per la supremazia tecnologica e strategica, senza minare del tutto la globalizzazione. La Cina ha risposto con tariffe fino al 125%, colpendo settori industriali, energetici e infrastrutturali, e rilanciando le sue reti alternative — dalla Belt and Road Initiative 2.0 alle nuove intese nel Sud globale — per costruire un sistema di scambi meno dipendente dall’Occidente.

Tregua commerciale USA-Cina; sospensione tattica, non pace

La tregua di 90 giorni, sancita in Svizzera, ha portato a una riduzione simmetrica dei dazi (– 115%), ma con due elementi cruciali: il mantenimento da parte americana delle tariffe “punitive” legate alla crisi del fentanyl e la dichiarazione esplicita che si tratta di una sospensione, non di una cancellazione. Il segnale è chiaro: non è una pace commerciale, ma una tregua tattica, dettata dalla necessità di dare respiro ai mercati e guadagnare tempo diplomatico in un anno cruciale per entrambe le economie.

La posizione europea, senza dottrina commerciale unitaria prevale la frammentazione

Nel mezzo, l’Unione Europea si ritrova ancora una volta in posizione periferica, ma strutturalmente esposta. Washington rafforza accordi bilaterali selettivi con singoli Stati membri, spesso scavalcando le istituzioni comunitarie. Pechino, invece, adotta un linguaggio apparentemente conciliante, ma strategicamente ambiguo: invita Bruxelles a “resistere alle pressioni unilaterali” mentre lavora per segmentare il fronte europeo sfruttando le divergenze interne. La linea cinese non è più esplicitamente ideologica, ma pienamente geopolitica: fare leva sulle faglie dell’unità europea per ridurne l’autonomia strategica.

Il tema vero è proprio l’assenza, da parte dell’UE, di una dottrina commerciale unitaria. Le risposte alle pressioni esterne restano spesso tecnocratiche, parziali, reattive. Paesi come Grecia e Ungheria rimangono economicamente integrati con Pechino; altri, come Francia, Germania e Polonia, spingono per una maggiore coerenza transatlantica.

Nel mezzo, la Commissione prova a bilanciare interessi divergenti mentre la presidenza francese e il commissario tedesco al commercio tentano di rilanciare l’idea di autonomia strategica europea, con scarso consenso operativo.

L’occhio del Dragone: colpire l’UE con la penetrazione strategica asimmetrica

La Cina, consapevole di questo squilibrio, ha continuato a inviare segnali ambivalenti: messaggi di distensione ufficiali -come l’apertura di nuove linee di comunicazione diplomatica- e allo stesso tempo pressioni dirette sugli alleati europei, sospettati di appoggiare troppo apertamente le sanzioni occidentali contro la Russia. È una strategia di penetrazione asimmetrica: si colpiscono le faglie dell’unità europea per indebolirne la capacità di azione esterna.

Un elemento che ha ulteriormente complicato il quadro è stato l’incontro tra Donald Trump e Volodymyr Zelensky durante i funerali di Papa Francesco, in un contesto altamente simbolico e sotto lo sguardo della diplomazia cinese, che ha espresso il proprio dissenso sulla presenza militare occidentale nell’area del Mar Cinese Meridionale e sulla fornitura di armi a Kyiv.

La diplomazia cinese gioca su più tavoli, alternando minacce e inviti alla cooperazione, con un messaggio implicito chiaro: l’Europa deve scegliere. Ma le condizioni della scelta non sono mai neutre.

Diventare autonomi: Europa terzo polo geopolitico globale

In tale contesto, prende corpo una riflessione strategica fondamentale: l’Unione Europea può -e deve-configurarsi come terzo polo geopolitico, una forza stabilizzatrice tra le due superpotenze. Non per semplice equidistanza, ma per interesse autonomo: solo agendo come soggetto strategico indipendente, l’Europa può influenzare le dinamiche internazionali e proteggere i propri interessi industriali, tecnologici e normativi.

Le conseguenze per l’UE sono molteplici. In primo luogo, la necessità di preservare l’unità interna mentre si affrontano spinte centrifughe causate da interessi economici divergenti tra gli Stati membri. In secondo luogo, il rischio di ritrovarsi schiacciata tra due logiche imperiali, incapace di affermare una voce autonoma. Infine, l’urgenza di sviluppare strumenti di difesa commerciale, oggi ancora troppo timidi, per resistere all’aggressività sistemica di Washington e Pechino.

La crisi cinese, tra occultamenti e conseguenze geopolitiche

Se dal punto di vista strategico la Cina mostra una postura assertiva, il quadro economico interno è molto meno rassicurante.

I dati sul PIL del primo trimestre 2025 parlano di una crescita del 5,4%, apparentemente solida. Tuttavia, come rivelato da un’inchiesta de Il Post, molti indicatori economici cinesi fondamentali -dal tasso di disoccupazione giovanile ai consumi interni –sono stati rimossi o oscurati dai siti ufficiali, alimentando dubbi sull’affidabilità delle fonti e sulla reale portata della crisi.

Questo occultamento dei dati è un segnale chiaro: l’apparato politico cinese fatica a controllare la narrazione interna ed esterna sullo stato dell’economia. La crisi del settore immobiliare, la fragilità del mercato interno e la perdita di attrattività degli investimenti stranieri contribuiscono a delineare uno scenario incerto.

Il rallentamento della crescita non è più una fase congiunturale, ma sembra indicare una tendenza strutturale di lungo periodo. Settori storicamente dinamici, come l’edilizia e la produzione manifatturiera orientata all’export, mostrano segnali di saturazione. I colossi immobiliari, da Evergrande a Country Garden, continuano a registrare passività enormi, e il governo centrale è sempre più riluttante a intervenire con salvataggi sistemici, temendo una perdita di credibilità sul piano fiscale.

La crisi occupazionale giovanile, ufficialmente attorno al 14%, ma secondo fonti indipendenti ben oltre il 20%, è sintomo di una stagnazione della mobilità sociale. Milioni di giovani laureati non trovano impiego, mentre il settore tech subisce una stretta regolatoria che soffoca l’innovazione. Il risultato è un paradosso: un’economia digitale sotto sorveglianza e una classe media in formazione privata di sbocchi professionali.

L’inflazione, contenuta ma accompagnata da una crescita piatta dei redditi, erode la capacità di spesa. Il consumo interno, che avrebbe dovuto sostituire l’export come motore della crescita, stenta a decollare. A questo si aggiunge l’indebitamento cronico delle amministrazioni locali, molte delle quali dipendono dalle vendite immobiliari per finanziare i servizi pubblici. Con il crollo dei prezzi degli immobili, anche la tenuta del patto sociale tra Partito e cittadini rischia di vacillare.

Dal punto di vista geopolitico, questa fragilità economica spinge Pechino a compensare con una postura estera più assertiva. L’aggressività nel Mar Cinese Meridionale, il rafforzamento del partenariato con Mosca e la promozione di nuovi corridoi commerciali in Africa e America Latina rispondono alla logica di diversificazione delle dipendenze. Tuttavia, un’espansione esterna guidata da un’economia in difficoltà può rivelarsi instabile, esponendo la Cina a frizioni non solo con l’Occidente ma anche con i propri partner regionali.

L’arte di mascherare le difficoltà con la comunicazione

In parallelo, la leadership cinese sta tentando di mascherare le difficoltà strutturali con una strategia di comunicazione sofisticata, volta a influenzare la percezione internazionale più che a fornire trasparenza. Il governo ha attivato nuovi canali diplomatici e mediatici per diffondere una narrazione rassicurante della propria crescita economica, spesso in aperto contrasto con i dati reali.

Tra i meccanismi principali di questa strategia ci sono:

- la promozione di media controllati all’estero attraverso joint venture e collaborazioni editoriali;

- la censura selettiva di contenuti critici attraverso pressioni su piattaforme digitali globali;

- l’uso di think tank e centri studi “indipendenti” per produrre analisi favorevoli alle politiche del Partito.

Questa strategia di soft power avanzato si articola attorno a un obiettivo preciso: costruire un immaginario cinese positivo e competitivo nei confronti dell’egemonia narrativa occidentale. Non si tratta soltanto di difendere l’immagine della Cina: si punta a produrre egemonia culturale alternativa, a creare un discorso globale che legittimi il modello cinese come credibile, efficiente, persino desiderabile.

L’UE, pur consapevole di queste dinamiche, non dispone ancora di una strategia comune per contrastarle. La frammentazione delle politiche mediatiche e la debolezza delle infrastrutture cognitive europee espongono il continente a un rischio di penetrazione informativa crescente.

È qui che si gioca una delle partite decisive: l’autonomia strategica europea non è solo economica o militare, ma anche cognitiva e comunicativa. Senza un sistema mediatico europeo integrato, capace di produrre analisi, racconti e visioni proprie, l’Europa continuerà a dipendere dai frame narrativi altrui- siano essi americani o cinesi.

L’ambivalenza del rapporto sino-europeo

Il rapporto tra Cina e Unione Europea è oggi segnato da ambivalenze profonde: convergenze economiche apparenti, ma divergenze strutturali crescenti. La guerra commerciale avviata dagli Stati Uniti e l’ambiguità cinese sulla guerra in Ucraina mettono l’Europa davanti a una sfida cruciale: scegliere se continuare a mediare tra le superpotenze o costruire finalmente una posizione strategica autonoma.

In tutto questo si colloca un rapporto bilaterale con Pechino già di per sé critico e ambiguo, sospeso tra la necessità di cooperazione e una crescente diffidenza politica e normativa. La Cina rappresenta un partner economico cruciale per l’UE, soprattutto per le sue esportazioni industriali e per l’approvvigionamento di componenti fondamentali per la transizione ecologica. Tuttavia, i dossier sensibili non mancano. I timori legati alla sicurezza dei dati, alla concorrenza sleale e alle pratiche coercitive cinesi alimentano un clima di sospetto persistente.

Un caso emblematico è stato quello della multa inflitta nel 2025 a TikTok dalla Commissione Europea, accusata di aver trasferito impropriamente dati degli utenti europei verso la Cina, in violazione del GDPR. Episodi come questo rafforzano la percezione di un’influenza cinese invasiva, non solo sul piano economico ma anche su quello digitale e culturale. La questione si intreccia con la necessità europea di rafforzare la propria sovranità tecnologica, limitando al contempo le dipendenze strategiche da attori extraeuropei.

L’Europa si trova così in una posizione bifronte: da un lato, non può permettersi un decoupling radicale dalla seconda economia mondiale; dall’altro, è sempre più consapevole della necessità di definire regole stringenti per proteggere il proprio mercato e i propri valori democratici. È questa tensione a rendere la relazione con la Cina tanto inevitabile quanto fragile.

La sfida esistenziale: costruire una posizione autonoma europea

Il 2025 segna un tornante cruciale per gli equilibri geopolitici ed economici globali, e l’Unione Europea si trova nel mezzo di una ridefinizione profonda degli assetti di potere. Tra la pressione della nuova guerra dei dazi lanciata dagli Stati Uniti e la crescente assertività cinese, aggravata da una crisi interna mascherata da sofisticate operazioni di immagine, l’UE è chiamata a costruire una posizione autonoma e strategicamente coerente.

La necessità di ridurre le dipendenze, proteggere le infrastrutture cognitive e normative e affermare un proprio paradigma industriale e tecnologico non è più rinviabile. Ma questo richiede visione, coraggio politico e una capacità d’integrazione finora solo dichiarata.

Se l’Europa saprà agire come terzo polo tra i due giganti, non solo potrà influenzare le regole del nuovo ordine globale, ma potrà finalmente diventare ciò che per decenni ha solo aspirato ad essere: un attore geopolitico pienamente sovrano.