Scuotere le stuoie del sovrano: perché serve capire la Cina

Per comprendere davvero come la Cina comunichi in politica estera, bisogna prima liberarsi da una trappola concettuale: il filtro occidentale. Se l’Occidente struttura il linguaggio diplomatico su dicotomie nette (guerra/pace, amico/nemico, sì/no), Pechino preferisce l’arte dell’ambiguità, il

linguaggio obliquo, la costruzione semantica legata a simboli e riferimenti culturali. L’epoca del soft power si è trasformata in una stagione di hard narrative. E in questa stagione complicata, la Cina si muove con una grammatica tutta sua.

La comunicazione cinese in politica estera non è affatto improvvisata o opaca: è intenzionalmente sfumata. La parola pronunciata vale meno del contesto che la ospita. Il significato risiede nel gesto sotteso, nella cornice, nella relazione. È un linguaggio fatto per essere letto, non ascoltato.

Esiste un proverbio cinese che ben sintetizza questo principio: “Scuotere le stuoie del sovrano” (撼 天子之席) – un’immagine antica che significa “abitare i palazzi del potere per osservarne, e

influenzarne, le trame”. Non è minaccia esplicita, è controllo silenzioso.

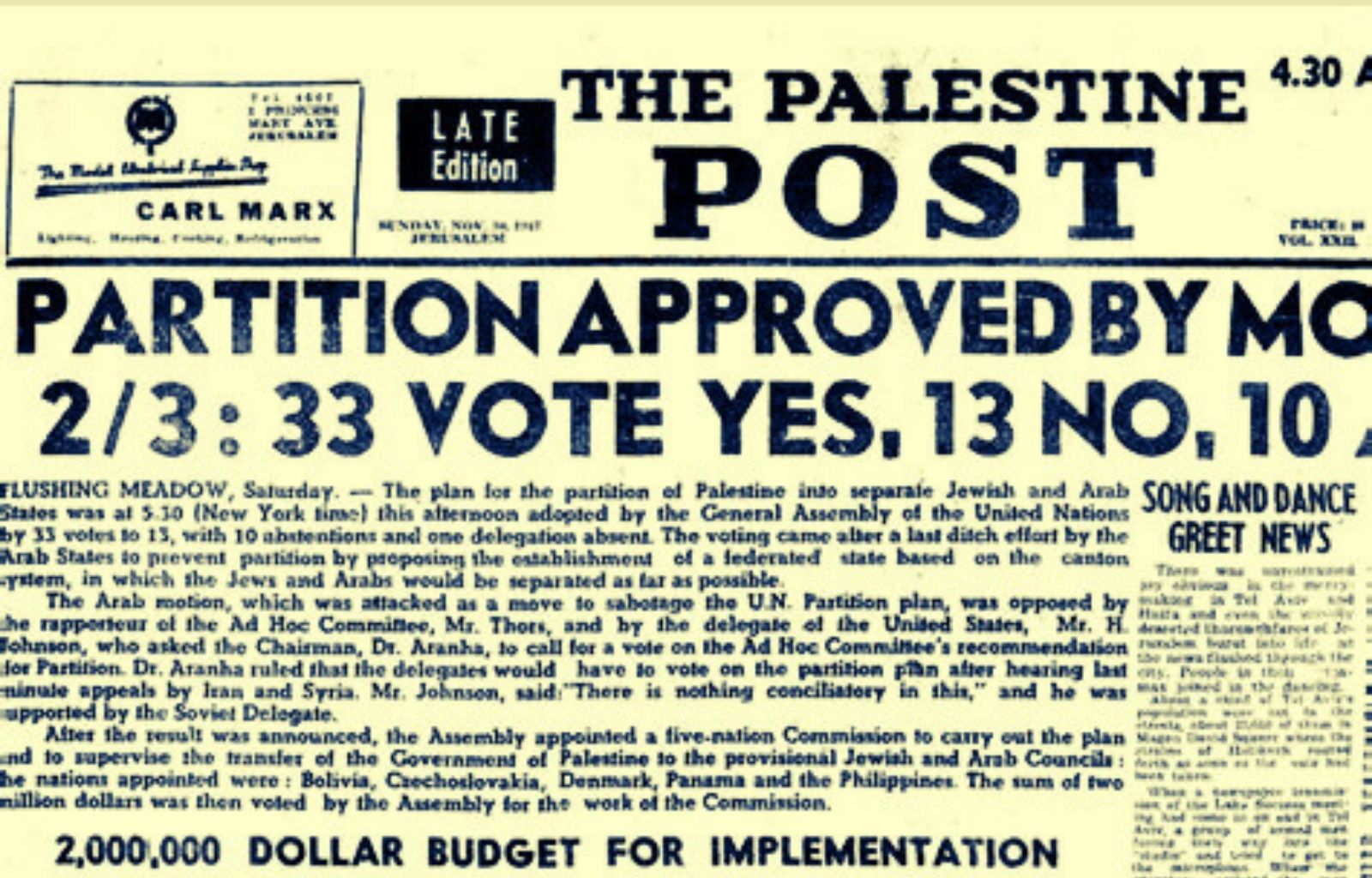

Il caso più emblematico oggi è quello della posizione cinese sulla guerra in Ucraina.

Apparentemente neutrale, nella sostanza ambivalente. La Cina ha firmato dichiarazioni di pace, ha evitato sanzioni, ma ha mantenuto un flusso regolare di scambi con la Russia, ha intensificato

esercitazioni navali congiunte, ha offerto retorica anti-NATO, e ha recentemente avuto due cittadini cinesi catturati sul fronte ucraino.

È questo doppio registro – parole rassicuranti, gesti divergenti – che rende la comunicazione cinese così difficile da interpretare. Soprattutto per un’Europa che oscilla tra fascinazione economica e

sospetto strategico. Per questo, analizzare la comunicazione estera della Cina – e il suo impatto sull’ordine globale – è oggi una necessità politica.

Ambiguità strategica e comunicazione obliqua: il metodo cinese

La prima regola della comunicazione cinese è: mai dire “no” apertamente. L’opposizione non si manifesta attraverso il rifiuto diretto, ma si insinua in formule di cortesia, rinvii, vaghezza. Chiedere

una cosa e ricevere un “sì” in Cina non significa che l’accordo sia stato raggiunto. Anzi, spesso quel

“sì” è solo un modo per farti capire, nel tempo, che la tua richiesta era fuori luogo.

Questa modalità di interazione – che l’osservatore occidentale definirebbe ipocrita – è in realtà una forma raffinata di diplomazia basata sull’equilibrio delle facce, sull’evitamento del conflitto diretto e sulla valorizzazione del contesto. Ogni parola, ogni silenzio, ha un peso. La grammatica politica

di Pechino si fonda sul principio dell’ambiguità come strumento operativo: non è una debolezza, ma

un’arma.

All’interno di questo schema, ha un ruolo fondamentale la gestualità diplomatica, cioè l’uso simbolico di immagini, presenze fisiche e persino abbigliamenti nei summit ufficiali. In Cina, il linguaggio non verbale ha la stessa importanza – se non maggiore – delle dichiarazioni ufficiali. Il semplice rifiuto di stringere la mano a un leader, o il collocarsi su un lato piuttosto che al centro in

una foto ufficiale, sono gesti che trasmettono un preciso messaggio strategico. La Cina non annuncia le sue posizioni, le suggerisce.

Il codice narrativo del sistema dei portavoce

Un altro pilastro dell’ambiguità comunicativa cinese è il sistema dei portavoce. Non si tratta solo di

addetti stampa: sono attori codificati di una sceneggiatura ben studiata. Il linguaggio dei portavoce del Ministero degli Esteri cinese è calibrato al millimetro, usato per inviare segnali politici indiretti.

Le conferenze stampa sono, di fatto, rappresentazioni teatrali: ogni parola ha un valore preciso, ogni risposta elusiva segnala una precisa intenzione. Quando un portavoce usa un’espressione come

“grave provocazione” o “interferenza negli affari interni”, si tratta di codice: è una dichiarazione politica, non retorica.

Il sistema dei “portavoce”: un’architettura comunicativa formalizzata in cui singoli funzionari-

spesso del Ministero degli Esteri o degli organi stampa del Partito – diventano gli strumenti semiufficiali attraverso cui Pechino lancia segnali al mondo. La Cina, più che parlare con voce unica,

parla con molte voci “ordinate”: alcune moderate, altre aggressive, altre ancora puramente performative. Questo consente al Partito di testare le reazioni internazionali senza compromettersi ufficialmente.

Un esempio emblematico è la funzione degli editoriali pubblicati da organi come il Global Times, spesso utilizzati per lanciare messaggi di avvertimento o mostrare durezza, senza però intaccare il

linguaggio ufficiale delle autorità governative. È un sistema di “doppia pista comunicativa”: il messaggio arriva, ma chi lo ha detto? È davvero la Cina ufficiale? L’ambiguità, ancora una volta, è deliberata.

L’ambiguità è codificata. Il termine “armonizzare” (和谐, héxié), ad esempio, è utilizzato in ambito interno per indicare la censura dei contenuti sgraditi: un post online non viene cancellato,

ma “armonizzato”, cioè reso conforme. Trasposto in politica estera, ciò si traduce in comunicati fumosi, ambigui, infarciti di principi generali ma privi di posizioni nette.

L’eredità imperiale nella postura diplomatica del Dragone

Nel conflitto ucraino, questo si è visto in modo cristallino. Mentre l’Occidente chiede condanne esplicite, Pechino propone “una soluzione politica basata sul dialogo”, pur rifiutandosi di definire la Russia come aggressore. Questo comportamento, che a Bruxelles appare come un tradimento morale, a Pechino è visto come saggezza diplomatica.

Nella più stretta attualità, abbiamo la riprova del linguaggio volutamente ambiguo del Dragone, con l’espressione di dissenso sul piano israeliano per il controllo di Gaza e la posizione ambigua e moderata sui disordini tra India e Pakistan in Kashmir.

La logica cinese è trans-storica. I riferimenti non sono solo ideologici, ma culturali. Le metafore provengono dalla storia imperiale, dai classici confuciani, dalla retorica maoista. Le formule

linguistiche si ripetono, si riciclano, si sovrappongono. Nulla viene detto per caso. Ma nulla viene

mai detto tutto.

Questo schema si completa con un’ulteriore dimensione: la diplomazia dei gesti. Ogni viaggio,

stretta di mano, rinuncia o presenza è costruita come segnale. Non si tratta di semplici atti protocollari, ma di vere e proprie coreografie di potere. Quando Xi Jinping riceve un leader straniero nel Palazzo del Popolo, la distanza tra le sedie, la presenza o meno di bandiere, persino la disposizione dei tè sul tavolo, comunicano qualcosa. È un linguaggio che chi conosce la cultura

imperiale sa leggere. Chi invece guarda con occhio occidentale, rischia di perdere il messaggio e giudicare la scena solo come “fredda” o “formale”.

La Cina, infatti, ha sempre concepito il corpo come dispositivo simbolico. Nella tradizione confuciana e taoista, il gesto è carico di intenzionalità: non si guarda solo ciò che viene detto, ma

come il corpo si pone rispetto all’interlocutore. Nella diplomazia cinese contemporanea, questo si traduce in un uso strategico della postura, della gestualità, della scenografia. Quando Xi si siede o non si siede, quando offre o rifiuta il brindisi, quando interviene o fa parlare un altro: ogni dettaglio

è inserito in una coreografia di messaggi che ha più livelli di lettura.

Il triangolo geopolitico: Stati Uniti, Cina ed Europa alla finestra

La postura internazionale della Cina, negli ultimi anni, ha mostrato un’evoluzione chiara: da potenza in ascesa silenziosa a protagonista attivo e narratore del proprio ruolo globale. Xi Jinping ha trasformato la politica estera cinese in una macchina di costruzione narrativa, capace di modulare

linguaggio e immagine in funzione degli obiettivi politici.

Gli Stati Uniti, da parte loro, hanno risposto oscillando tra il contenimento (era Trump) e la competizione sistemica e disgelo (era Biden). Con il ritorno di Donald Trump, gli USA sono tornati

a politiche di protezionismo assertivo, al bilateralismo muscolare, alla logica dei dazi. Washington vede la Cina non solo come avversario strategico, ma come nemico sistemico.

Eppure, è proprio la comunicazione cinese a rendere Pechino una sfida così difficile da decifrare.

L’approccio europeo – basato su documenti, dichiarazioni trasparenti, risoluzioni – si infrange contro il muro dell’ambiguità strategica. Le parole cinesi non sono fatte per essere comprese, ma per essere interpretate. Questo impone all’Occidente una rivoluzione epistemologica: se vuole

restare rilevante nel mondo multipolare, l’Europa deve imparare a leggere, decifrare e contronarrare.

Il concetto di “autonomia strategica europea”, rilanciato da Emmanuel Macron, rimane nel limbo:

evocato, ma mai attuato. Mentre Pechino e Washington si fronteggiano con armi semantiche, militari ed economiche, Bruxelles resta inchiodata alla sua ambiguità: chiedere dialogo, senza parlare la lingua dei partner; predicare diritti, ma scendere a compromessi nei trattati.

Comprendere il linguaggio diplomatico per governare le crisi

Tuttavia, comprendere come comunica la Cina non è solo un esercizio accademico o una curiosità culturale. È, a tutti gli effetti, una condizione necessaria per comprendere il futuro delle relazioni

internazionali. La politica globale dei prossimi decenni sarà costruita su due piani: la potenza materiale e la capacità narrativa. E in entrambi, Pechino ha già tracciato la sua traiettoria.

L’ambiguità non è solo una cifra comunicativa: è una strategia di sopravvivenza. In un mondo dove

il confronto diretto porta spesso a escalation, la Cina si propone come l’attore che “rifiuta il linguaggio dello scontro” e impone un lessico più rarefatto, ma non meno efficace. Per i Paesi che sapranno tradurre questo linguaggio, si aprono margini di collaborazione e influenza. Per gli altri,

resta solo lo sconcerto o la reazione difensiva.

Ecco perché l’Europa – se vuole giocare un ruolo -deve investire non solo in difesa e tecnologia, ma anche nella comprensione culturale delle potenze emergenti. Capire come comunica la Cina non significa imitarla, ma smettere di fraintenderla. Perché la vera asimmetria oggi non è tra forze

militari, ma tra linguaggi. E chi parla una lingua che nessuno capisce, non costruisce alleanze: costruisce diffidenze.

Non si tratta di copiare la Cina, ma di capire che il conflitto non si gioca solo con carri armati e trattati, ma anche nel campo dell’immaginario, della credibilità, della narrativa. Il futuro dell’ordine

globale non sarà solo militare o economico, ma anche semantico. Chi controlla il significato delle parole, controlla il significato delle crisi.

La Cina comunica, oggi, come un antico Impero che non ha mai davvero smesso di esserlo. I suoi messaggi sono avvolti nel simbolismo, nella metafora, nella ritualità. Per capirli, bisogna accettare

di non avere certezze assolute. Ma è proprio in questa fluidità che si cela il segreto della sua efficacia.

In un mondo dominato da sfide sistemiche e tensioni multipolari, chi decifra il codice di Pechino è meglio attrezzato per leggere il futuro. L’ambiguità non è il nemico: è il linguaggio stesso del potere cinese. E chi non lo padroneggia, sarà sempre un passo indietro.

In un mondo dove i missili sono sempre più veloci, ma le parole sempre più sfuggenti, l’unica forma di deterrenza sostenibile è la comprensione. La Cina lo ha capito prima degli altri: controllare

il linguaggio significa controllare lo spazio della negoziazione. E chi non sa leggere le stuoie del sovrano, finirà con l’inciampare nei tappeti del potere.